1)熱の発生・蓄積の影響はローカルにとどまるか、あるいは自分には及ばないと考える[幸福な無関心層]。

2)熱の発生・蓄積の影響はグローバルに及ぶかもしれないが、他の人はともかく、自分には良い影響であると考える[幸福な関心層]。

3)地球システムおよびそのスーパーシステムには発生した熱を均衡させる、あるいは冷却させる要因があると考える[幸福な知的層]。地質時間スケールではいずれ地球システムは冷却するだろうし、歴史時間スケールでは気温の変動はあった。だが、このような人たちは、不幸な関心層や幸福な異知層同様、自身の「意味ある時間内モデル」を提起する必要がある。逆に、熱し続けなければならないという別の心配も出てくるかもしれない。

①②の人を説得する手段がないのでそのままにしておこう。

③に関して、発生する熱は幾何級数では増えないと信じている人にはコンピュータに関するムーアの法則を再確認してもらいたい。コンピュータは指数関数的に発達し、その結果熱対策が急務なのだ。③1)の人にはマルサスの人口増加論より実感があろう。

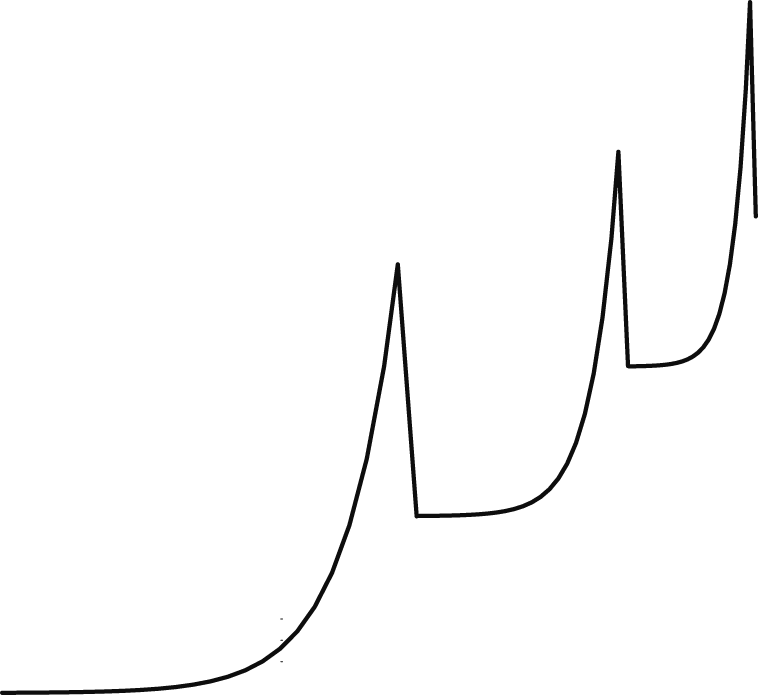

幾何級数的成長あるいは増殖は、江戸の算法少女「おあきちゃん」だって警鐘を鳴らしていたのだが、年たった7.2%ほどの増加でも10年で2倍、100年で1000倍になるのだ。普通これは、人間の身体感覚では理解できないものだ。高利貸しの督促に驚く所以である。100年=2、3世代で人間には対処不能な状況になるような強制力=フォースが人間にかかっている。この強制力は人間自身の欲望=外延に由来するもので、結局自身で全面裏切り環境を構築するのと同じ理屈である。

幾何級数的増加はある傾きを超えたら、人間に許容可能な敷居値をすぐ超えてしまう。超えてしまったらコントロールするのは困難である。気づいた時には遅い。例えば、歴史上何度も起こるバブルの破裂だって単にタイムスパンが短いだけの話だ。幾何級数的増加はバブルだけでなく、全く同じ仕組みの原子力発電の事故でも実証済みである。

念のために言っておくが、外延由来の指数乗の増加を止められる因子関数は一般にはない。コンピュータ科学者D・E・クヌースの「スーパーK」(偽札ではない)という人類が作った最大の超巨大数なら可能だろうが、あいにくこれは「神の領域の数」である。したがって、温暖化防止対策は極限的には2つしかない。

(1)成長の意味を変えるか、

それが嫌なら、

(2)最低でも、指数関数の成長(欲望)を対数関数にするかである。つまり「知足」ということである。

注意:もし読者が私同様経済学に疎いなら、マクロ経済学の「成長」の定義を知って驚くはずだ。ウィキペディアで調べたところ、成長とは国内総生産(GDP)が増えることだ。そこで今度はGDPの定義を見た。私は、そこに記されていたウィキペディアの定義が信じられなかったので、マクロ経済学の本『スティグリッツ 入門経済学』を買って、経済成長の定義を調べた。が、内容は同じだった(下記)。このことについては最終章で再び論じる(「

経済成長——言葉は神であった」)。

国内総生産(GDP)

ある国内で一定期間(通常は1年間)に市場向けに生産された、すべての最終財・サービスの総貨幣価値

——『ステグリッツ入門経済学』

私にとって地球温暖化についてはこれで終わりなのだが、世の中の人は私とは違う論点で論争は続くだろう。

演習問題9.1 原子力発電は地球温暖化防止に貢献するか?

答え:いいえ。原子力発電によるエネルギーの創出は、位置エネルギーや熱エネルギーといった元から自然に存在するエネルギーの変形ではなく新たに物質をエネルギーに変換して増やすのだから直接温暖化に拍車をかける。例えば単純な話、現在使えない発生エネルギーは海に捨てるのだから、海温がどんどん上がる。物理法則である。

核エネルギーは、科学がいまだ解明していないのに、なぜか解明済みと仮定し、その論点を、1つは二酸化炭素、もう1つは経済成長に移している。不思議な話だ。

核エネルギーが軍事のみならずみんなが大好きなマネーあるいは経済成長の話と絡んでいる。彼らに少し付き合ってみよう。ひょっとして、触るものをすべて金に変えたミダス王の神話はこのことだったのかもしれない。現在は熱を含むすべてのものを金(マネーすなわち信用)にメタモルフォーゼする話だからだ。

放射能に侵されていた晩年のキュリー夫人は手の指は曲がったままになり、目はほとんど見えなくなっていた。「暴いてはいけない自然を暴いてしまった神のたたりなのかしら?」と言ったことがあるマダム・キュリーは、1934年、白血病のため67歳の生涯を閉じた。死の直前、マリーはジョリオ・キュリー夫妻による人工放射性元素の発見のニュースを聞いた。

——山田克哉『原子爆弾——その理論と歴史』(講談社ブルーバックス)

現代日本人は、原子炉は電気を生むものだと思っているだろう。だが、原子炉はプルトニウムを生む兵器生産プラントである。原子力発電はこの原子炉の冷却システムである。つまり原子爆弾の副作用の1つだ。しかも、後述するように、軽水炉に象徴される、軍事エンジニアリングの視点から実働優先に造られたため、民生技術として未熟、未完だったのである。制御が難しいエネルギーを発生させると同時に制御不能な最凶の毒を生むからだ。この毒を防ぐのは物理学や化学、あるいは医学ではなく、いまでも工学の厚い壁と確率だけだ。キュリー夫人は「運が悪かった」のである。

以後の章でそれを検証していこう。と言っても、書籍や、例によってウィキペディア、Wikipediaを参考にさせてもらうのだが。

- 山田克哉『原子爆弾——その理論と歴史』(講談社ブルーバックス)

- リチャード・ローズ『原子爆弾の誕生 上下』(神沼二真・渋谷泰一訳、紀伊國屋書店発行)

- フリーマン・ダイソン『宇宙をかき乱すべきか——ダイソン自伝』(鎮目恭夫訳、ダイヤモンド社発行)

- リチャード・ファインマン『ご冗談でしょう、ファインマンさんI』(大貫昌子訳、岩波書店発行)

- スタニフワム・M・ウラム『数学のスーパースターたち——ウラムの自伝的回想』(志村利雄訳、東京図書発行)

- マルクス・ジョルジュ『異星人伝説:20世紀を創ったハンガリー人』(盛田常夫訳、日本評論社発行)

- 佐々木力『二十世紀数学思想』(みすず書房発行)

『原子爆弾——その理論と歴史』は私程度の物理学の知識でも読める初心者用の本である。たぶんこれで核エネルギーの理解は十分図れるはずである。

もし読者が科学としての核エネルギーだけでなく現代史——なぜ現在こんな世界になっているのだろうか——に関心があるなら、ローズの『原子爆弾の誕生』は必読の書である。この本はA5版上下巻合わせて1500ページほどで、価格は各6500円だが、日本の大学生には理系、文系を問わず読んでおいて欲しい。逆に言えば、原発や第2次世界大戦前後からの現代史を主題とする本でこの本が参考文献に挙がっていないものは(例外を除いて)その価値を疑ってもよい。

ダイソンとファインマンの自伝は有名だ。これらの本の中身は相当深刻なものなのだが、イギリス流ユーモアとアメリカンジョークで楽しく読めてしまう。

ウラムの自伝『数学のスーパースターたち』の原タイトルはAdventures of a Mathematicianである。単純に訳せば「一数学者の冒険」で、数学者H・G・ハーディーの『一数学者の弁明』をたぶん意識したものだろう。実際中身は正に冒険で、なぜこんな邦題が付いたか分からないが、想像するに、出版社が日本の読者がウラムやあるいは数学者のことを知らないと考えたからであろう。日本人(私も含む)は知らないことが多すぎるのである。あるいは、(例外を除いて)そもそも外の世界への関心が薄い民族なのかもしれない。

『異星人伝説』は『社長がめったに語らない話』や『カオスと情報とインテリジェンス』でもたびたび引用した書籍である。ただし「異星人」は原題では「火星人(Martian)」であり、火星は「戦の神」マルスの星である。ギリシャ・ローマ神話に疎ければ、火星人からは戦争の神マルスは想像できないだろうし、ましてや異星人ではさっぱり分からないか、あるいは今現在なら友好的なET(Extra Terrestrial、地球外生命体)を想像するだろう。

『二十世紀数学思想』は数学史の専門書だが、数学とは無縁な人にも現代数学の世界が垣間見えるかもしれない。内容は数学基礎論論争と、数学者D・ヒルベルトの二人の弟子、ヘルマン・ワイルとフォン・ノイマンの話である。全く興味が湧かないって? 残念!

ついでに、『原子爆弾の誕生』の原タイトルはThe Making of the Atomic Bombである。誕生ではなく製造だ。私でも原爆が造れそうな気がする。

だが「原爆を造る前」に福島原発事故以後の日本の現状について確認しておこう。

「ホロコースト」という言葉は、ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺の意味に使われているが、元々、ユダヤ教では祭壇で犠(いけにえ)を燃やし尽くし、その煙を神に届けることを「ホロコースト」と言った(加藤隆『一神教の誕生』、講談社現代新書)。

1989年以降現在も廃炉作業がずっと続けられている米国ワシントン州ハンフォードの原子炉関連施設は、正に地獄の聖地の「目に見えない煙」をあげている祭壇である。そして同様に「目に見えない煙」をあげている福島原発は、第何番目かの地獄の聖地の祭壇だ。ちなみに、ハンフォードの原子炉で造られたプルトニウムが長崎に落ちた原子爆弾ファットマンである。日本は原爆と悪縁で繋がっている。ホロコーストの最終祭壇に選ばれた如くである。

さて、その日本が福島原発事故の後でさえ原子力発電から撤退しようとしない理由は電気エネルギーが欲しいからではない。原子力発電には経済的合理性など全くないし、地球温暖化防止に役立つなんてことは関心のらち外なのだ。巷間よく言われているような軍事・政治的な問題でさえないと私は思っている。現実は感情・心理、あるいは宗教の問題なのである。

私がこの問題を考えていたのは2011年の5月頃のことだが、未だ原発からの撤退しようとしないのには驚いている。なので、ここでもう一度考えてみることにする。まず最初はフィジカル=地球物理学的な観点だ。

日本列島は4つの大陸プレート(ユーラシア、北アメリカ、太平洋プ、フィリピン海プレート)が押し合いへし合いすることで盛り上がって出来たのだ。当然その圧力から活断層(ひび割れ)は出来るは、地震は発生するは、津波は来るは、火山も噴火する。さらに台風の通り道だ。この狭い国土に、しかも人が密集している地に原子力発電所を造ろうなんて「狂気の沙汰」である。しかも最近は地球温暖化、この言葉が嫌な人にはヒートアイランドに伴う異常気象(地球から見れば正常な反応)が平常になっている。台風は大型化し、局地的集中豪雨や竜巻も多発する。現在の局地的集中豪雨だって、二酸化炭素ではなく原発の排水熱による直接的な海温の上昇によるのかもしれない。たとえ地震がなくてもこれらに起因する洪水や土砂崩れ、台風や竜巻の強風(これだけでも大災害だ)で原子力発電所に稼働用電力を送る送電線(網)が壊れる可能性は大である。

そんな原子力発電を続けたいのは、彼らがよく正当性として挙げる「二酸化炭素の増加による地球温暖化」を心配しているからではない。彼らはもっとバーチャルな観点から電子力を続けたいのだ。

原子力発電を続けたい理由は、一部の人にとっての経済合理性と、軍事的な空想と、さらにそれを超えた狂気(不合理さ)にある。一部の人の経済合理的な理由は『社長がめったに語らない話』演習問題5.1で取り上げているので割愛する。

訂正とお詫び

日本の電力会社の原子力発電による利益は「総括原価方式」というもので図っていることがその後分かった。これは普通の社長には思いもよらないものである。通常「利益=売上−コスト」なのだが、この方式では「利益=資産 × p」である。なお正しい用語では、利益は利潤、資産はレートベースと呼ばれ、pは報酬率で一定の係数らしいが、その決め方までは知らない。つまるところ、資産は「資本+借金」だが、これが増えれば利益が上がるという仕組みなのである。演習問題5.1「地震などの自然災害が多発する日本で、なぜ原子力発電所が建設されているのか、合理的に説明せよ」の答えが、「利益を原子力発電所のコストで隠す」というものであったが、間違っていた。お詫びして訂正する。ただし、前提条件に不備があったがトータルな考えは間違ってはいないと信じている。

では、なぜこんな「危険地帯」で原子力発電所の建造なんてそんな大それたことをしたいのだろうか? 確かに、1つには経済合理性や温暖化防止などという後付けの理由もあろう。1つにはエネルギー資源の枯渇問題対策もあろう。1つはプルトニウム生産という軍事目的があったろう。だが本質は宗教なのだ。

原子力発電所が宗教だなんて言っても、ハレの日だけ多神教の信者になる大多数の日本人には信じられないだろう。日本人なら9割以上、正月の初詣か夏祭りくらいしか信仰に縁のない無神論者のはずだからだ。でもあなたはほぼ確実に「マネタ教」の信者である。たぶん一神教の普通人も似たり寄ったりだろう(もっとも最後のぎりぎりの瞬間に日本人とは違う反応を示すかもしれない)。

あなたが幸福な無知層でなければ、マネーの本質が信用(クレジット)であることは理解されているだろう。信じているものがわかりやすい「いわしの頭」ではないかもしれないが、全く同じ構造なのだ。マフィアのボスだって論理的に真なトートロジー(同語反復)、「金以外信じられない」と言うではないか?[注:この話は説明は長くなるので、下記のコラムで超簡単に説明するが、社長本も読んでもらいたい。信じられないかもしれないが、これらの本は「信じるとは何か」を論じているのである。]

マネーの語源

OEDでは、“money”は、古代ローマの女神ジュノー(Juno、ユノ。ジュピター(ゼウス)の妻で最高神。ギリシャ神話のヘラ)の名前である“Juno Moneta”の“Moneta”に由来していると記されていた。Monetaは「忠告者」(monitor)の意味で、この女神は女性と結婚の守り神で、夫婦の忠告者と考えれらていた(「ジューンブライド」(6月の花嫁)はジュノーに由来している)。そして、彼女の神殿がなぜか造幣局(mint)になっていて、そこで造られたコインには、ジュノーの横顔を囲んで「MONETA」と刻印されていた。この“moneta”が“money”の語源である。

なんと偶然にも、マネーは信仰・宗教由来だったのである。後述するように現在の基軸通貨「ドル」の名前も核エネルギーにとって偶然の因縁めいたものがある。

「核」は「心」あるいは「信じること」

中核の意味の「核」(cer、ker)は、「心」(heart)や「信じること」(cre)と同じ語根である(『語源で読み解く英単語』)。本書で問題にしている核すなわち"nuclear"でさえ"kernel"が語源である(OED)。ちなみに、ker、cer、heart、cre、criは次のように連鎖反応する。

ker(丸い核)→cer(芯、心)→heart(心臓)→cre(心を許す)→cri(心を決める)

これから派生する言葉はほかにもある。core(芯、物の中心、核心)、concord(和合、講和、調和、心を共にする)、record(記録する、音声を吹き込む、再び心に思い出すように記す)、credit(信用、人望、勢力、面目、掛け売り)、creed(信条、教義、信念、主義)、…

さて、宗教関係者にとって神殿、祭壇という目に見えるハードウェアは、教義というソフトウェアより直接的な御利益、現世利益があると考えられている。目に見える巨大なオブジェクトは、逆に「神を不可視にする」ことができるのである。彼らにとって、神をアンタッチャブル、インビジブルにすることはエッセンシャルなことなのである。神秘性(ミステリー)を保つため神を不可視にし、その神の言葉を「盲目の民」に伝える役目を担うものがメディアである。メディアの真の意味は「霊媒師」のことなのだ。

当然、マネタ教の祭司たちも巨大神殿やそれを建造する大規模工事が大好きなのだ。キリストは嫌ったことなのだが、神殿は大きければ大きいほど寄進や賽銭がたくさん集まる。現代の荘厳なるアトム神殿=原子力発電所はピラミッドに匹敵するほど巨大なのである。ただし、大き過ぎるとバベルの塔のように崩壊するのはいつものことだ。これも囚人のジレンマである。たぶん科学技術以前の問題として、ガリレオやハウスドルフ、ゲーデルにならって「スケール」の問題(外延を垂直軸に縦断する)について熟考する必要があるのだろう。

無宗教の日本人についてもっと掘り下げてみよう。日本人は無神論者のはずなのに、フィジカル、リアルな安全よりイマジナリー、バーチャルな安心の方を信じたいし、好きなのだ。

実際、最近日本人はますますその傾向が顕著だ。自分が安心したいがための失敗逃れ、無責任体質が目立ってきている。インターネットの発達のおかげで、メディアは隠蔽も部分的真実の伝達もままならず、その神託の信憑性が疑われ始め、狂ったかのようにファクトをねつ造している。他にも、JR北海道の運転士が自動列車停止装置(ATS)の操作ミスによって列車を非常停止させた。ところがなんと彼は責任逃れのためATS自体をハンマーでたたき壊したのである。余人には不明な何か怖れがあって安心したかったのだ。この運転手が特殊な感性の持ち主だとは思われない。その後も、外交官が自分の横領を隠すために勤務していたコンゴ大使館を放火した(これは合理的かもしれないが)。これぞ「あっぱれ!日本人」だ。国民栄誉賞ものである。

彼ら日本人の行動を見ていると、ノイマンのゲーム理論が示す「協調か裏切りか」の選択で、今後日本は全面裏切り環境に移行するということなのだろう。全面裏切り環境とは、マフィイアや敵中にいる軍隊のように信じられるのは仲間だけと見なし、それ以外は排他的に接するということだ。

ただし、お人好しにもパンドラの箱のごとくわずかな希望がない訳ではない。ノイマンは知らないだろうが、「裏切り」対「協調」の争いは、割の良い裏切りが勝利を収めそうなのだが、協調戦略を取る方が勝利するのである。ただし条件があって、協調戦略側は裏切りに対し即座にしっぺ返ししなければならない。この結果はそれぞれの戦略を取るコンピュータソフトウェア同士の戦いで分かっている(R・アクセルロッド『つきあい方の科学——バクテリアから国際関係まで』)。

安心でいたいがためより危険なことを無視するという狂気と言ってもよい理由の1つは、いわば平安貴族の生まれ変わりである日本イグノーブル(指導層・支配層・エリート)が、ご先祖様同様、穢れを怖れることに端を発している。「失敗=穢れを指摘されたり自分で認めたりして針路変更するより、氷山に激突して全滅した方がましだ」という心だ。『カオスと情報とインテリジェンス』で述べたように。日本イグノーブルの純粋種である司法関係者が初期犯罪モデルを変えたがらず「冤罪をいとわない」のも同じ理由である。イグノーブルにとって、モデルを変えることは失敗を認めることであり、これこそ最も避けるべき穢れなのである。実際、メディアを含む彼らは口ぐせで「ブレてはいけない」とよく言っているではないか。今回も、「唯一正解」の核エネルギーゴールを一直線に目指そうと言っているのである。

明治の王政復古以後、日本では日本イグノーブルが権力を握って、彼らが「政府」を営んでいる。ご存知だろうか、日本語(漢字)の「政」は、

「征服した部族からむち打って税金を取る」

という意味である(白川静)。

たぶんあなたはこの意味を知らなかったと思うが、日本の新聞社はこの語源を知っている。朝日新聞の天声人語に白川静の話題が載っていた。一方、リンカーンの有名な演説のフレーズ「government of the people, by the people, for the people」で、"government"も「政府」と訳されるが、こちらの方は「船の舵取り」の意味である。(帆船)航海では目的地までブレて行くのは当然だろう。コースのみならずゴールでさえ状況の変化とともに変わる可能性はある。

さらに、日本イグノーブルはノーブレスオブリージ(高貴なものの責務)と無縁なのが特徴だ。メディアを含む彼ら(あるいは我ら)は失敗=穢れを忌避する。「責任」を回避することに注力する。(注意:彼らが考えている責任は本来の意味の責任ではないことは後述のコラム参照)

ただ、もっと不思議なことに、多くの日本ノンノーブル=平民は彼らの主張や無責任さを支持している。ノンノーブルは、好意的に解釈すれば、教育やメディアから脱感作されている被害者なのだろう。もちろん普通に言えば、単に愚かである。寓話や神話レベルの民族だ。後世、「安全より安心とマネーを求めた不思議な民族」の物語が生まれるはずだ。特に後先考えずマネーを求めるだけの原発推進派はそうだろう。ギリシャ神話のミダス王の現代版である。触るものすべて金に変えようとした。なお、「民」の語源は、不可視の神に仕えさせるために目を針で潰し、目を見えなくさせられた人々のことである(白川静)。

『師匠がよく語る話——説明責任とは何か』

最近、社長つまり私はコントラクトブリッジの登録インストラクターとローカルクラブディレクターになった。「社長」ではなく「師匠」になった訳である。その関係もあって、『Nシステム』というブリッジの本を執筆している(パートナーの一人からは、画期的な本だ、日本では売れない。英語にして世界に売れと言われている)。以下はその中でキャプテンシーと責任について論じた一文だ。ブリッジはペアを組んで行うカードゲームで、キャプテンがビッド状況に応じて入れ替わり、しかも一般的にプレーヤーはパートナーのミスや間違いに関してセンシティブなのだ。

筆者は仲間とクルーザー(ヨット)を共有しているのだが、その関係で小型船舶1級の免許を持っている現実のキャプテン(ヨットの場合「スキッパー」と呼ぶ)でもある。

筆者のスキッパーとしての力量は自動車のペーパードライバー以下だが、免許更新時には講義を聴く。その講義でイギリスの船長や船員に関する法律の話があった。イギリスのこの法は、法律なので当然「すべきこと」「してはならないこと」が書かれているのだが、最後の条文に「船長はこの法律を破ってもいい」と記されていると言う。7つの海を支配した大英帝国ならではの話で、日本ではとうてい考えられないことだ。船長に与えられた権限はそれほど強大なのである。

ただし、法律を破ったことに対し結果責任は免れ得ないし、また説明責任もある。説明責任とは、ステークホルダーに対し何が起こったか説明し、さらに自分がそれに対してどんな判断、行動したか説明することだ。自分の正当性を他に認めさせる機会があるのは副次的なことだ。ステークホルダーたちを納得させることができれば罰も軽減されるかもしれない。

だがもちろん本当の説明責任の意義は、正当性や言い訳ではなく、事の原因を明らかにし、失敗をステークホルダーが共有し、二度と同じことを起こさないようにしようとすることである。そのために関係者で十分話し合い、後世にその結果(文書ほか)を残すことである。日本人が好きなようにもし隠ぺいすれば、同じ間違いを何度も起こすはずだからである。単純な話だ。

ブリッジでも、もしあなたがスキッパーになったら自分の判断で自由に事を決めてよいのだ。ただし、その理由をパートナーやチームメートに求められたらちゃんと話さなければならない。

福島原発事故に関する政府の議事録がないなんてトンデモナイ話なのだ。さらにトンデモナイ話だが、明治以来無いのが常態らしい。日本政府は白川静の言う語源通りの「政」府である。だが、さらに驚くべきことに、日本人は誰も疑問に思わないのか抗議さえしていない。せいぜい上から目線で「あきれた」と言うくらいだ。「あきれた」とは暗黙のうちに「許した」ということである。日本人が神話レベルの民族だということが分かるだろう。

もう1つは日本イグノーブルやメディアは顕在的な潜在核保有国でいたいからなのだ(日本は既に世界有数のプルトニウム大国)。「原爆搭載ミサイルなんて、いざとなれば半年もあれば造ってやるぞ」という訳である。これは本当は軍事的な意味ではなく、「大国として認めてもらいたい」というなんかのコンプレックスの裏返しである。戦争抑止ではなくコンプレックス抑止が目的なのである。

日本イグノーブルは敵が迫ってくれば真っ先に逃げるか、一番最初に敵と友だちになってしまうのは歴史的事実である。さらに分割統治法や囚人のジレンマメソッドに疎いせいか、自分らがそうされていることに気づかない。日本国内では有効な水戸黄門の印籠——正解が分かっている問題に素早く答えるというイグノーブル能力——が、残念ながら世界では効果を発揮せず、かえって馬鹿にされている。世界で尊敬されている素晴らしい日本人は数多くいるのに一層馬鹿げた話だ。

実際のところ、核兵器の潜在的保有は彼らに意に反し無意味なのだ。「ボーアの相補性」(後述)の典型例である。現実は「最強の矛」の代わりに「最強の盾」を手に入れてしまったのである。「日本を侵略してみろ。六ケ所村の再処理施設を破壊してやる」と脅せばよい。不気味な日本人ならやりかねないと世界は黙るはずだ。

さて、ホロコーストジャパンからワールドに戻ろう。ワールド(world)の真の意味は「力のある男が見てきた世界」である。

ウランは天然に存在する元素としては原子番号(陽子数)は最大の「92」である。つまり、最も重い部類の元素である。重い元素は自らの重さに耐えかねて自然に崩壊する傾向が強いのかもしれない。元素の崩壊にはα崩壊、β崩壊、γ崩壊の3種類がある。α崩壊とはα粒子(2陽子+2中性子=ヘリウム原子核)が原子核から飛び出ること、β崩壊とは中性子が陽子に変わる(電子が飛び出る)こと、γ崩壊とは電磁波が出てくることである。ウランはこれらの崩壊を繰り返すことで、どんどん自分が変わりながら(陽子数が変われば別の物質だ)、45億年経つと半分は鉛になる。

ウランの発見

ウランは、フランス革命の1789年、化学者M・H・クラプロートが、現在はチェコにあるヨハヒムスタール(聖ヨハヒムの盆地)という銀鉱山で発見した。彼はその黒く重い鉱物を「ウラン」と命名した。それより8年前に発見され「ウラノス=天王星」と命名された惑星にちなんで名付けたのである。

[蘊蓄:アメリカ通貨「ドル」の名前はこの銀・ウラン鉱山の名前「スタール」がなまって「ドル」になった。]

ところでウランには中性子数が異なる238Uと235Uという同位体がある(肩付き数字は陽子と中性子数の合計)。ここで238Uと235Uの陽子と中性子の数を(92, 146)、(92, 143)と表記すると、陽子・中性子数の偶奇が違うことがよく分かるだろう。なぜか知らないが、偶数・奇数のペアの方つまり235Uの方が圧倒的に不安定なのである。したがって、ウランでも235Uの方が核分裂を極めて起こしやすく、崩壊エネルギーも出やすいという訳である。

純度100%の235Uはある重量(臨界質量、1Kg)以上集まると、宇宙線などの1個の中性子がぶつかるだけで核分裂を起こす。中性子は電気を帯びていないので陽子の電気的な反発を受けずに、核に衝突したり、吸収(捕獲)されたり、あるいは逆に通過することができるのである。

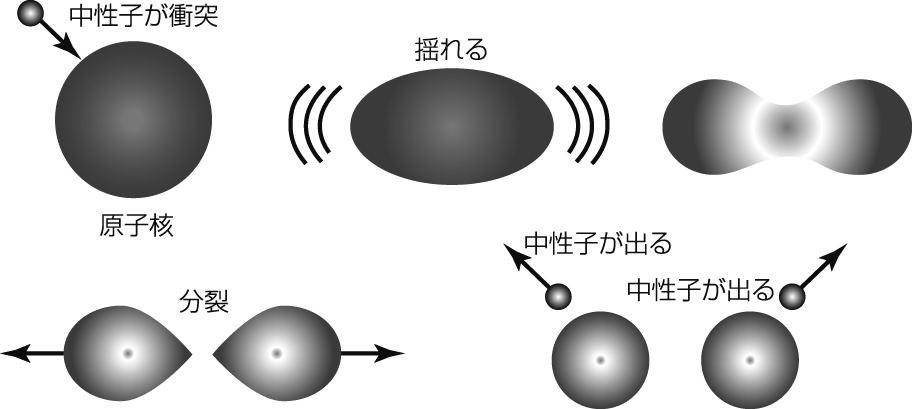

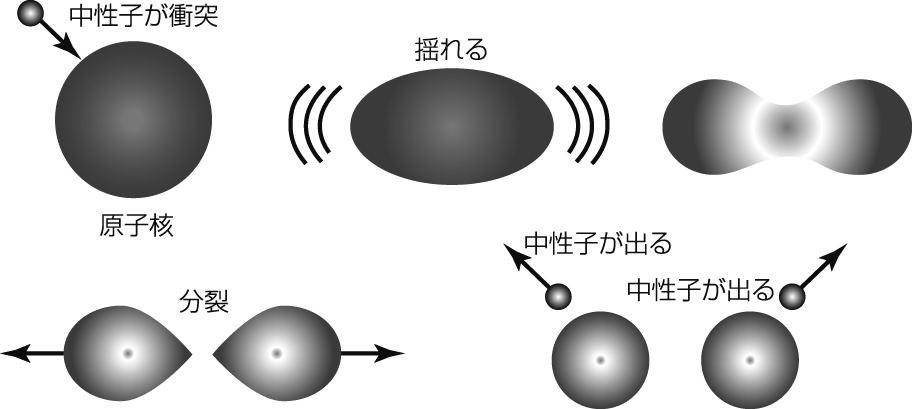

なおここでの原子核のモデルはニールス・ボーアの液滴モデルを元にしている。原子核は、その核力が表面張力のように構成陽子の電子的反発力を抑える形で陽子と中性子を1つの水滴のように球形にしているモデルである。中性子が球形の水滴(原子核)に当たると揺れ動く。もし衝突エネルギーが大きければその揺れも大きくなり「水滴」はひょうたん型に変形し、最後は核力の有効範囲を超えた瞬間反発電気力が勝ち、2つに「ちぎれる」、つまり核分裂が起こるのである。

核分裂が起こると、

- トータル質量が減ってそれが大量のエネルギーに変わる(E = mc2)。

- 分裂して出来た2つの元素は多量の放射線を発する。

- 同時に2個以上の中性子も飛び出し、これが分裂しやすい物質中で生じているなら、さらなる核分裂連鎖反応を誘発する。

これが原子爆弾あるいは原子力発電の仕組みだ。

キュリー夫妻が発見した、大量にα線を放射する元素ポロニウムPoがある。ポロニウムは夫妻の祖国ポーランドにちなんで名付けられたものだが、最近では暗殺用の毒物としてよく使われる。それはともかく、放射性元素ポロニウムから出たα線(α粒子、2陽子+2中性子)をベリリウムBeという金属に当てると、ここから中性子がたたき出される。この中性子がウラン塊や後述のプルトニウムコアの原子核分裂および連鎖を開始させる、すなわち原子爆弾を起爆するのである。「ポロニウム+ベリリウム」が核エネルギーのイニシエーター(反応開始装置)なのである。結局のところ発生する中性子の数をどうコントロールするかが、爆弾と発電の違いになる。

純度100%のウラン、特に同位体235Uに1個の中性子がぶつけると平均2.6個の二次中性子が出てくる。核分裂連鎖反応の始まりだ。この中性子倍増率が「2.6」ではあまりにも破滅的なので、核エネルギーの平和利用のためには二次中性子の倍増率を「1.0003」位に抑えなければならない(爆弾ならKの値が1よりずっと大きく、中性子速度は高速でよい)。そのために中性子を吸収させる物質が必要で、その物質で作ったものが「制御棒」「安全棒」である。K = 1の時を臨界と言う。

ちなみに私は人間の欲望増殖倍率K(経済成長率)の臨海は1ではなく1.072と少し謙虚に推定している。そして倍率がこれ超えたら爆発はすぐやってくると信じている。もちろんこの爆発とは歴史上何度も繰り返しているバブルの発生と崩壊のことである。人のライフサイクル程度のタイムスパンの中ではたいていは悲惨な事態を生むし、これが歴史の分岐点となることもよくある。たいていの人は、うまく立ち回れば、他の人のマイナス分を集積し自分のプラスにできると信じているのだろう。ただし、マネー増殖炉(ブリーダー)に対抗するのためのマシンやツール、あるいはインテリジェンスが必要なことは知らないらしい。実は、私も知らない。

私たちには幸いなことに、天然ウランの中で235Uはたった0.7%しか含まれていないので、自然の核爆発についてはたぶん安心だ。ただし、自然の核爆発は約20億年前に起こっているので(アフリカ、ガボンのオクロ鉱床の天然原子炉)、数学的に言えば反例があり、必ずしも安心はできない。

ところが、235Uの比率が少ないのは軍事関係者あるいは核エネルギー利用者には不幸で、ウランから235Uを取り出す=濃縮するのは大変難儀なのだ。238Uと235Uは化学的性質は全く同じだし、重さだってさほど変わらない(中性子3個分)からだ。235Uの割合(濃度)を増やすいくつかのウラン濃縮技術が考えられているが、どれも大きなプラント設備とコストがかかる。ニールス・ボーアによれば、一国丸々プラント工場にする必要があるのだ。

ここでもし、238U(92, 146)に対し、核分裂(爆発)しないように低速で中性子を捕獲させたらどうなるだろうか。中性子が1個増えた同位体239Uになるのではなく、

(92, 146) → (92, 147) → (93, 146) → (94, 145)

と引き続き反応が起こる。最初の矢印では中性子数が1増えただけだが、次の2段階はβ崩壊が2回起きて、2個の中性子が2個の陽子に変わっている。つまり、ウラン238Uより重たくて、陽子・中性子数のパリティ(偶奇)が違う人工元素プルトニウム239Puの誕生だ。ただしプルトニウムは短命で、その半減期は2万4000年である。

この人工元素は、ウランが天王星=ウラノスにちなみ、続く(93, 146)の人工元素ネプツニウムが海王星=ネプチューンにちなんで名前が付けられていたので、3番目の冥王星(当時は惑星扱い)にちなんで「プルトニウム」と付けられた。

偶然にもプルトニウムは、オルフェウスが冥界へ旅立った妻エウリュディケを連れ戻すために駆け引きした相手、地獄の冥王ハデスのローマ名である。地獄の冥王は死者をたくさん生んでくれる戦争の神マーズと大の仲良しである。

ここで、神話ではなくサイエンスフィクション(SF)の話をちょっとしよう。

もし生物が、エネルギー獲得のために酸素の代わりにプルトニウムで「呼吸」できるように進化すれば、宇宙最強の生命体の誕生である。ただし放射線が遺伝子を破壊するので自己複製はできない。アイデンティティーは不変だろうから自己「非」増殖オートマトンになる。

この生命体は物理法則でほぼ球形を保つものの外形は常に揺れ動きメタフォルモーゼするはずだ。それ自身高度な知性(?)を持つ惑星「ソラリス」のごとくである。実際、中性子に被曝すると惑星「ソラリス」にはなれずとも、半減期15時間の放射性人間にはなれる(『元素図鑑』、カリホルニウム)。ただし、もっと可能性があるのは、生命が存在しない惑星「ガイア」になることである。文才があればSFが書けそうだ。

原爆の誕生も実は天才SF作家H・G・ウェルズの小説から端を発している。熱烈なウェルズファンで、彼の本の版権を取って自分で翻訳出版しようとまで考えたレオ・シラードという物理学者がいた。彼はウェルズの『解放された世界』から想を得て、人類で初めて原子爆弾の可能性に気づいたのである。手塚治虫の鉄腕アトムがロボット産業を生んだどころではなかった。

H・G・ウェルズと日本国憲法

SF(Science Fiction)は日本語に訳されると昔は「空想科学小説」となった。元の言葉には「空想」に当たる言葉がどこにもないのに、一体全体どういうことなのだろうか? たぶん「科学はフィクションではない」と言う人と、「科学と文学は別物だ。科学で文学が語れる訳はない」と主張する人がいる。その中間に収めたかったのだろう。

それはさておき、H・G・ウェルズは「空想科学小説家」の枠内には収まらない人物だ。彼の予知能力は人間離れしているからだ。もっとも、彼が予想し実現していない、あるいは発見されていないものもたくさんある。例えば、タイムマシンや地球外知的生命体などがある。タイムマシンについてはゲーデルとアインシュタインが一緒に考えていたがその思索内容を発表していない。地球外知的生命体についてはフェルミやウィグナーが論じているが「パラドックス」のままである。みなさんも発明、発見にチャレンジしたらいかがだろうか。

ところで原爆投下後の日本国憲法(特に第9条)がウェルズの理想に基づいていたことをご存知だろうか? 第9条をフィクションや空想と思うか、科学と考えるかはあなたの問題である。

ちなみに同じくSF作家ジュール・ヴェルヌの考えた潜水艦ノーチラスは原子力潜水艦(核エネルギーの唯一平和的利用の成功例?)になり、この推進エンジンが核エネルギー平和利用と称する発電所になるのである。人間が宇宙に飛び出るロケットも彼の『月世界旅行』からだ。ただし、ノイマンたちの原爆を積んで飛ぶようなロケットはヴェルヌの小説より早い。18世紀後半のイギリスとインドのマイソール王国との植民地戦争で、マイソール軍が使ったものが最初である。その後、ロケットの威力を身にしみたイギリス軍は改良を加え、ナポレオン戦争や米英戦争で使用している。

レオ・シラード(1898-1964年)は人類で初めて核分裂の連鎖反応に気づいたユダヤ系ハンガリー人科学者だ。そして、原爆開発の人間イニシエーターでもある。

彼は、ナチス・ドイツが原子爆弾を開発するのを恐れ、ドイツより先んじようと、プリンストン大学にいた後輩物理学者で後に原子炉を造るユージン・ウィグナー(1902-1995年)と一緒に、プリンストン高等研究所を夏期休暇中であったアインシュタインの別荘に出向き、彼に核分裂の連鎖反応のメカニズムを説明するとともに、フランクリン・ルーズベルト大統領に原爆開発を誘う手紙を送るように説得したのだった(1939年)。結局アインシュタインのもとへは2回訪問するのだが、2度目の説得旅行にはウィグナーに代わってエドワード・テラー(1908 - 2003)が同行した。テラーもまた後輩のユダヤ系ハンガリー人で、後年「水爆の父」と呼ばれる物理学者である(実際は水爆の父はウラムで、母と呼ぶ方が相応しい)。彼は第1回イグ・ノーベル平和賞の受賞者で、映画『博士の異常な愛情』のストレンジラブ博士の本命候補者の一人である。もちろんノイマンやブッシュもストレンジラブ博士候補だ。

シラードもウィグナーもドイツ時代のアインシュタインの教え子だ。特にシラードはアインシュタインのいわば押し掛け弟子である。気が合うのだろう、二人で冷蔵庫の特許も持っている。この冷蔵庫は電磁冷蔵庫と呼ぶべきもので、冷却は磁気を利用し液体ナトリウムを流して行うものである。二人の冷蔵庫は

民生技術として未熟、未完で、

プロトタイプ止まりだった。だが、そのアイディアは現在の高熱を発する増殖炉の冷却システムに使われている(

たぶん日本の

もんじゅの冷却システムがこれだろう)。

シラードはこの磁気ポンプの特許のほかにも、サイクロトロンのアイディア(E・O・ローレンスより早い)や、イオン化された放射線による不妊化、バクテリアの繁殖条件、家族計画時計、原子炉のフェルミ-シラードパテントなどの発明がある。「増殖炉(breeder)」も彼の命名である。これはトリウム232Thとウラン238Uを分裂可能な燃料に転換するための原子炉である。

シラードは物理学者、あるいは生物学者という位置付けなのだが、実際はアイディア豊かな発明家と呼ぶ方が正しく、緻密な科学理論家ではない。彼に基本入出力計算回路群を与えれば、いろいろな回路網=人工物を造ってくれたり、あるいは素晴らしいアイディアを考えついてくれる。彼自身、

「僕は事実だけを知りたいのです。理論は自分で創り上げる」

「僕は数学を便要する必要はないと思う。必要なら、数学者にいつでも聞けるのだから」

と言っている。アインシュタインも彼に特許庁勤めを勧めたほどである。

さてここで、この人類史上最も重要かもしれないアインシュタインの手紙(アインシュタイン=シラードの手紙)について、少し長くなるが『元素図鑑』から引用してみよう。

…アインシュタインを知らない人はいません。しかし、20世紀の最も重要な手紙を—

—いや、歴史上最も重要かもしれない手紙を——送ったのが彼であることはあまり知られていません。その手紙が彼自身の考えではなく、それどころか大部分は彼が書いたものですらないことを知っている人は、もっとわずかです。それは、原爆製造への道を開いた手紙でした。

核分裂とは、質量の大きい原子核、たとえばウラン(92)の原子核が分裂して、2個のもっと軽い原子の原子核になることです。自然に起こることもありますが、しかるべき原子核に中性子がぶつかれば、即座に分裂が誘発されます。核分裂が起きると大量のエネルギーが放出されると同時に、その他にも放出されるものがあります—1個またはそれ以上の中性子です。

「またはそれ以上」—この部分が、1933年9月12日、ロンドンの十字路で歩道からサウサンプトン・ローに足を踏み出した物理学者レオ・シラードの頭の中で突然閃き、暗い未来を予想させる深刻なビジョンが彼の脳裏に浮かびました。彼は気付いたのです。1個の原子が分裂して2個の中性子を出し、その2個がそれぞれ別の原子に衝突して分裂させると4個の中性子が放出され、それが別の原子にぶつかると8個、次は16個……。この現象を起させる装置をだれかが作ったら、人類は地獄への片道切符を手にすることになる、と。

実際に核分裂連鎖反応を起こさせてそれを維持できた場合、発生するエネルギーはそれまで人類が経験したものとは桁違いの大きさになることは、簡単な計算だけですぐにわかります。そのエネルギーで何が起こるかは、想像すら難しい。第1次世界大戦の惨禍を目にしてから間もない時期でしたから、シラードは、まずいことになると確信しました。

…

彼は運命の決断をします。米国がドイツに先んじてできる限りのことをするよう、ルーズベルト米大統領に手紙を送って警告しようと考えたのです。しかし自分のような者が書いて相手にしてもらえるだろうか?

そこで、レオ・シラードが書いた手紙に友人のアインシュタインが署名し、信頼できる友人を通じてフランクリン・D・ルーズベルトに直接手渡すことになったのです。5年と11カ月と14日後、トリニティと名付けられた核兵器がアラモゴードの砂漠の空で爆発します。…

——セオドア・グレイ『元素図鑑』(創元社)、「アインスタイニウム」より引用

アインシュタインの手紙によってルーズベルト大統領は原子爆弾の開発を決断し、結果、現在のような核爆弾と原子炉に囲まれる世界が出現したのである。これ以後、原爆あるいは核エネルギー開発に重要な役割を果たしていくシラード、ウィグナー、テラーの3人は、アメリカに原爆開発を開始させたことで「ハンガリー陰謀団」と呼ばれるようになった。

ただし、後述するように真実は、ヴァネヴァー・ブッシュらアメリカの悪魔の芯(デーモンコア)たちが最終決定している。なお、ナチス・ドイツが原子爆弾完成前に降伏し、開発の必要がなくなったので、シラードはその後一転して日本への原爆投下に反対するなど反核兵器の平和運動に身を捧げ、原子力平和賞(1959年)を受賞をしている。

「マンハッタン管区は、わがアメリカ合衆国の産業や社会生活と無関係なものだった。独自の飛行機や工場や多くの機密をもつ、一つの独立国だった。それは、平和的に、また暴力的に、ほかのあらゆる国々の主権に終焉をもたらすことができるという特異な自治権だった。」

ハーバート・S・マークス

——リチャード・ローズ『原子爆弾の誕生 上下』(神沼二真・渋谷泰一訳、紀伊國屋書店発行)

話を戻そう。「マンハッタン工兵管区」(Manhattan Engineer District)というアメリカのバーチャルな軍管区で計画され実行された原爆開発の話だ。

北欧の小国デンマークの物理学者ニールス・ボーアは、原爆の開発は一国丸々原爆製造工場にしなければ不可能な話でそれは現実的ではないと言っていたのだが、帝国アメリカはその一国を造ってしまったのだ。この架空の国の名前が「マンハッタン管区」である。その首都はロスアラモス研究所、旧都はシカゴ大学冶金研究所、工場地帯に当たるのは「獣」と呼ばれた各種の核プラントのあるオークリッジやハンフォードの研究・開発センターである。

ちなみに原爆開発のための「国家予算」は約20億ドルである(当時の貨幣価値は知らない)。同じ研究・調査のために日本が用意できた資金は2000円である。もっとも、これは調査費だけだ。調査で「原爆開発は現実的でない」という結論になるのは当然だった。

人類史上最も重要かもしれないアインシュタインの手紙は、実際は大統領の机の引き出しに入れられたままだった。

現実に原爆開発計画を始めさせたのはヴァネヴァー・ブッシュ前MIT工学部長(数理工学者)とハーバード大学総長ジェームス・B・コナント(化学者)である。彼ら二人がルーズベルト大統領を最終的に説得したのだ。結果、1941年10月、原爆開発は、ルーズベルト大統領、ヘンリー・ウォーレス副大統領(植物遺伝学者)、ヘンリー・M・スティムソン陸軍長官、ジョージ・C・マーシャル陸軍参謀長、およびブッシュとコナントからなる最高政策集団で、機密の軍事作戦として決定された。ルーズベルトは最高司令官として議会に諮らず原爆の製造を軍事決定をしたのである。

彼ら6人が原爆のデーモンコアに相当する。もちろんこれはメタファーだ。現実のデーモンコアは原爆の研究開発拠点ロスアラモス研究所にあったプルトニウム塊に付けられた別称である。もちろん危険なのでベリリウムの半球で覆われている。

スティムソンは共和党の政治家・弁護士であり、第1次世界大戦直前まで米国陸軍長官としてアメリカ軍を世界最強に仕立て上げた男と言われている人物だ。共和党員なので民主党のウィルソンが大統領に就任した際退任していたが、第2次世界大戦が始まった時、F・ルーズヴェルト大統領(民主党だが)が再び彼を呼び戻していたのであった。

一方、マーシャルもルーズベルトから指名され参謀総長になり、ヨーロッパ侵攻作戦を立てた。大戦後は国務長官になってヨーロッパ復興プロジェクト計画(マーシャルプラン)を策定、実行し、これが理由でノーベル平和賞を受賞している。たぶん20世紀「最大」の軍人だろう。

メタファーを続けるなら、この会議には参加していない二人のノーベル物理学賞受賞者、アーサー・H・コンプトンとアーネスト・O・ローレンスをデーモンコアに加えなければならない。

シカゴ大学教授のコンプトン(1892-1962)はコンプトン効果、つまり光の粒子性と波動性という二重性を実証したことでノーベル物理学賞を受賞している。ただし、ボーアによればコンプトンの哲学はあまりにも原始的であるらしい(後のコラム〈ボーアの相補性〉参照)。ちなみに彼の父はウィルソン大統領の父と同じ、長老派の牧師だ。(注意:宗教、特にこんなプロテスタントの一宗派といった些細なことに拘る理由は、社長本を読んでもらわないと分からないかもしれない。)

カリフォルニア大学教授のローレンス(1901-1958)はサイクロトロンを発明したことでノーベル物理学賞を受賞し、元素の名前「ローレンシウム」にもなっている。サイクロトロンは、荷電粒子を磁気で加速、高速化して他の元素にぶつけることで新元素を生成する。つまり、ニュートンの夢であった錬金術をフィジカルな本当の意味で完成したのである。金だって、経済合理性に合わないだろうが、造ろうと思えば造れるはずだ。彼は錬金術道具のみならず、超優秀な錬金術師「サイクロトロン使い」の弟子もたくさん育てている。

そこで、話が前後するが若手の錬金術師を紹介しておこう。

まず最初は錬金術師ローレンスの四人の高弟とフェルミの直弟子である。彼らはみな原爆製造に貢献した重要人物である。

グレン・T・シーボーグ(1912-1999)はサイクロトロンを利用して新元素94を造り出し、これをプルトニウムと名付けた人物だ(他にもたくさん人工元素を造って周期表を複雑にしたのは彼である)。マンハッタン計画ではプルトニウム量産で重要な役割を担った。若干政治的な理由だが、元素106の「シーボギウム」は彼の名前に由来する。彼は後に同系の錬金術師エドウィン・マクミラン(1907-1991)とともにノーベル化学賞(1951年)を受賞した。マクミランは戦争にはレーダー開発の方が重要と思って原子核研究から離れていたのだが、マンハッタン計画に呼び戻されてしまった。フィリップ・アベルソン(1913-2004)もローレンス派の錬金術師だ。サイクロトロンを使ってマクミランと共同でプルトニウムの前に歴史上初めて人工的に超ウラン元素93「ネプツニウム」を造っている(1939年頃)。

最後の一人はフェルミ直系のエミリオ・セグレ(1905-1989)である。彼はシーボーグらと一緒にプルトニウムを作り出し、マンハッタン計画でもグループリーダーとなった。彼もまた1959年反陽子の発見でノーベル物理学賞を受賞している。

ついでにまだ魔法使い見習いだが、マンハッタン計画に呼ばれたもう少し若い二人の科学者を挙げておこう。なにしろマンハッタン計画に参加した科学者・技術者の平均年齢は26歳なのだ。

まず最初はウィグナーの直弟子のアーヴィン・ワインバーグ(1915-2006)である。彼はウィグナーの下で人類初の原子炉シカゴ・パイルの建造を手伝い、ウィグナーの後を継いでオークリッジ国立研究所(ORNL)の所長になり、以後現在主流の軽水炉まで関わってきた最後の正統核エネルギー科学者だ。「最後の正統」の意味は、マンハッタン計画が終わった後、原子力開発には「二流」の科学者、技術者しか関わっていない。二流というのはノーベル賞クラスの超頭脳ではないという意味だ。例えば、ウィグナーの孫弟子であるもう一人のワインバーグ、スティーヴン・ワインバーグは、ボーアの研究所で学び、電磁気力と弱い力(核力には強いのと弱いのがあるらしい)を結び付けたワインバーグ=サラム理論でノーベル物理学賞を受賞している。彼も核「エネルギー」研究の方に行ってもおかしくない経歴なのに、核「力」の方へ行ってしまった。なお、「二流」というは私が勝手に言っているのではなく、ある日本の老原子力科学者が福島原発事故にショックを受け、反省をこめて言っていることである。

次は若手のスーパースター、リチャード・ファインマン(1915-1988)だ。ロスアラモス研究所ではノイマンやテラー(ストレンジラブ博士)相手に悪戯を仕掛けたり、デーモンコアに触ったりして、正に「ファインマンさん、ご冗談でしょう」状態だったが、実際は原爆開発に対し倫理的に悩んでいた。『社長がめったに語らない話』で述べたように、それを救ったのがノイマンの悪魔の一言、「社会的無責任」であった。ファインマンの自伝『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は必読書である。

直接マンハッタン計画には関わっていない(かもしれないが)、フリーマン・ダイソン(1923-)がいる。彼は戦後イギリスからアメリカに来た若手科学者だ(実は英空軍の科学者として何度も渡米している)。彼はハンス・ベーテやストレンジラブ博士テラーの弟子となる。『社長がめったに語らない話』で紹介したように、彼はマンハッタン計画後もテラー提唱の「安全原子炉TRIGA」という実験炉で核エネルギー関わっている。しかし、A・ワインバーグほど「専従」ではない。なお、最初の本、『社長がめったに語らない話』がダイソンが自伝で引用したT・S・エリオットの詩の一節「ちょっと宇宙をかき乱してやろう」から始まったのは全くの偶然だ。ダイソンの自伝『宇宙をかきみだすべきか』は必読書である。

もう一人、少し毛色が変わった人物、スタニスワフ・ウラム(1909-1994)がいる。彼のことは後で取り上げるが、ノイマンがポーランドからロスアラモスに連れてきた若い数学者である。ノイマンが原爆開発の最後の難所を爆縮レンズで突破したように、ウラムは水爆開発の最後の難所を乗り越えた水爆の「実の父」である。ちなみに彼は原爆を次々爆発させてハリケーンの進路を変更させようというアイディアをノイマンに提案したが、却下された。史上初の核エネルギーの「平和利用」に至らなかった。このウラムは放射線の害になぜか無頓着だ。イマジナリー、バーチャルな世界にいる数学者とフィジカルな世界に住む物理学者との違いかもしれないし、彼の個性かもしれない。なお、和訳のタイトルが酷すぎるが、ウラムの自伝『数学のスーパースターたち』も必読書である。

1941年11月27日、国防研究委員会会長、科学研究開発局局長ヴァネヴァー・ブッシュは、原爆が製造可能だという全米科学アカデミー(NAS)の第3報告書を自ら大統領に届けた。彼の思惑通りNASの権威を利用して、原爆開発計画を正式に開始させたのである。その結果12月6日最初の実務者会議が開かれた。そして、翌日7日、日本軍が真珠湾を攻撃したのだ。

このマンハッタン計画の機密レベルは高く、上院国防計画調査委員会委員長ハリー・トルーマン(急死するルーズベルトの後継大統領となる)は、費用のかかる極秘プロジェクトの内容を知りたくてスティムソン陸軍長官に質したが答えてもらえなかった。また、アメリカ海軍でさえ当初は計画を知らされていなかった。ルーズベルトがブッシュに対しなぜか海軍を原爆計画から排除するよう指図していたのだ。情報は一方通行なのだが、ブッシュも後述のグローブス准将も密かに海軍の研究を支援していた。海軍を支援するなとは指示されていないのである。ちなみに海軍長官には選挙戦で戦った共和党副大統領候補W・F・ノックスを任命していた。ノックスは元新聞記者だ。

実はアメリカ海軍は核エネルギーが潜水艦の推進力として使える可能性があるのではないかと独自に研究していた。錬金術師アベルソンが、海軍研究所(NRL)で原子炉が軍艦の推進力と電力に利用できるのではないかという研究をしていたのである。マンハッタン管区が海軍の研究成果——アベルソンのウラン濃縮技術である拡散分離法——を利用しようと接触してきた時(1943年)、海軍は初めてこの原爆開発計画を知ったのであった。

NRLにおけるアベルソンの研究によって、ウランを238Uと235Uに完全に分離する必要はなく、235Uを濃縮すれば十分実用的なことが分かった。ただしこの方法の欠点は水蒸気を多量に使うことである。

後にA・ワインバーグの助言により、アメリカ海軍が原子力潜水艦の動力として軽水炉を採用し、それが現在の軽水炉発電所へと繋がっていく。原子力発電所は軍事エンジニアリングで、始めから安全性が最優先ではなかったのである。

アベルソンはその後原子核物理学から地球物理学へと関心を変え、科学雑誌『サイエンス』のエディターを長く勤めた。

アベルソンが二酸化炭素の増加による地球温暖化に早くから警鐘を鳴らした。しかしながら、「明日のエネルギー」として核エネルギーではなくオイルサンドを考えていたのは興味深い。オイルサンド自体別の問題を生むが、未完の核エネルギーを見限った錬金術師が考えた次のエネルギー源の1つなのである。原子力発電を永遠に続くエネルギーサイクルだと信じていないのである。ウランは埋蔵領が限られるし、増殖するプルトニウムは危険すぎるのだ。極めて単純な話である。

翌年1942年9月、原爆開発の指揮をペンタゴン(国防総省の有名な5角形のビル)の建造監督を終えたばかりのレスリー・グローヴス大佐(1896-1970)に任せることにし、彼をこの新任務のため准将に昇進させた。

グローヴスはエンジニアリング部隊“United State Army Corps of Engineerig”(USACE、アメリカ陸軍工兵隊)に所属している。この軍のルーツは、アメリカ独立戦争が始まった直後、1775年の大陸会議がジョージ・ワシントンを大陸軍最高司令官に任命した翌日、リチャード・グリドリーを「大陸軍の技師長(Chief of Engineers)」に任命したことにある。大陸軍そのものはまだ訓練も規律も欠けている民兵、ゲリラ組織に過ぎなかったものの、アメリカ軍の思想は始めから科学技術的なのである。『社長がめったに語らない話』のブッシュのところで見たことだが、アメリカ軍は軍産学トライアングルへの親和性がもともとあったのだ。今のかたちのUSACEは1802年トーマス・ジェファーソン大統領が設立したものだ。その時、USACEにウェストポイント陸軍士官学校の創設と指揮(1866年まで)が任された。ちなみに日本人に馴染み深いダグラス・マッカーサーもUSACE出身である。

という訳で、USACE出身者は科学技術的思考方法と後方支援にあたる参謀マインドを文化に持っているはずだ。実際、USACEは参謀本部の活動を監督するため二人の副司令官を送り出している。なお、USACEは原爆開発プラントの建造を行ったせいか、現代風の任務では放射能汚染地帯の管理や除染も担当である。ただし私には現在総勢650人ほどの隊員からならこの軍隊の正体は、これ以上不明である。

原爆の研究者、開発技術者の人選やリクルートはグローヴス准将とブッシュ、コナントが中心となって極秘に行った。特に、原爆開発チームのリーダーとなったロスアラモス研究所所長ロバート・オッペンハイマーの人選は卓越だった。広島、長崎から見れば不幸な話だが、彼のリーダーシップがなければ多くの超頭脳を結集しても早期の原爆開発は不可能だった。実際、開発メンバーは原子に関する新発見や実験で熾烈な先陣争いを繰り広げていた人ばかりなのだ。このライバル心やエゴは科学者以外理解できない。その中には、原爆より水爆=スーパーを愛し、チームの和を乱す、「ストレンジラブ博士」テラーがいた。もっと基本的なところでは、オッペンハイマーはボーアからは科学の知見は人類が共有するものだとプレッシャーを受け、片や、軍からは機密にしろと強制されたりと大変なのだ。またこんな人殺しの研究には関わりたくないという科学者も多かった。

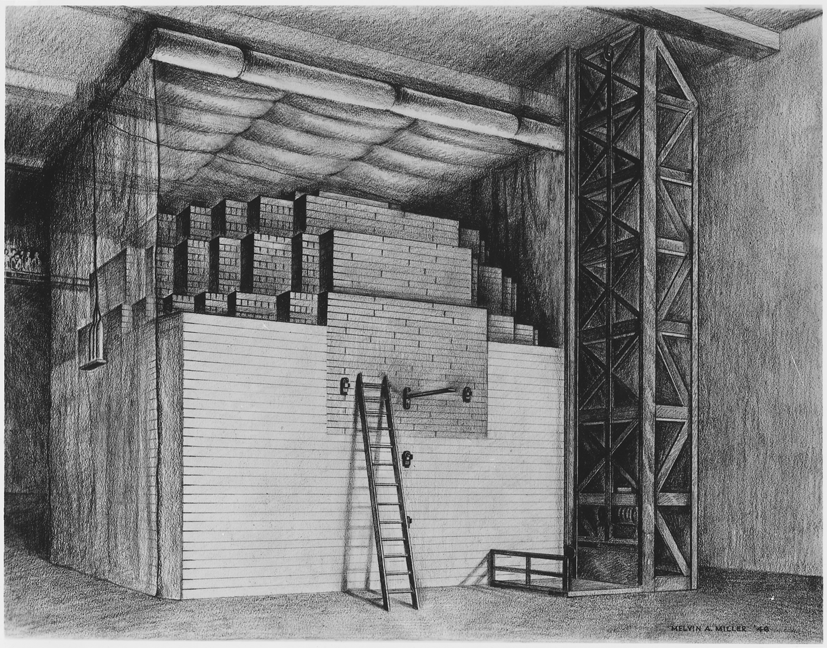

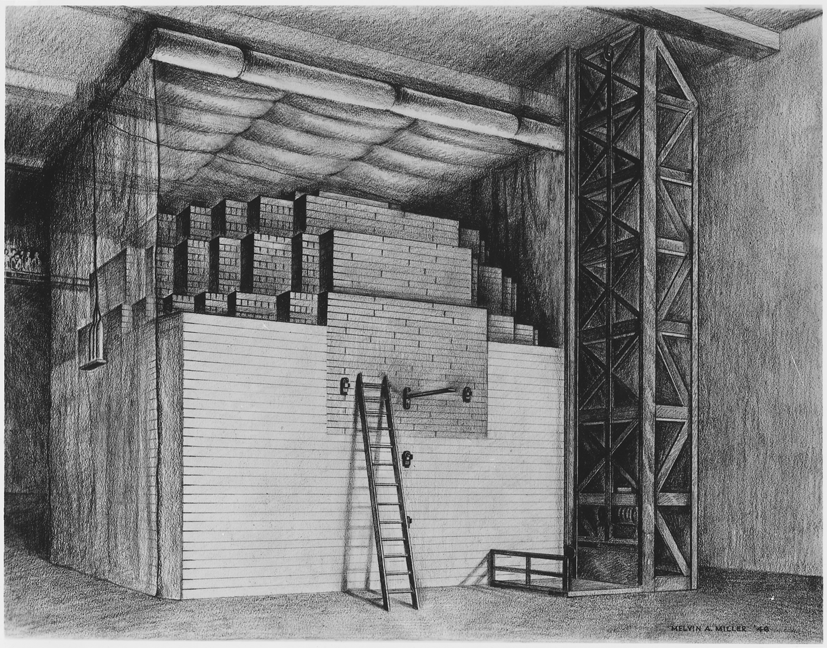

さて、機密にされたレオ・シラードの論文「ウランとグラファイトで構成されるシステムにおける発散的連鎖反応」に基づいて、1942年11月16日シカゴ大学のフットボール場の西側スタンド下のスカッシュコートで史上初の原子炉シカゴ・パイル1号の構築が、コンプトンの独断で学長の許可を得ず、始まった。そのためにニューヨーク、コロンビア大学で核分裂の研究をしていたエンリコ・フェルミとユージン・ウィグナーをシカゴ大学へ呼び寄せていた。コンプトンは原爆の研究開発のためにシカゴ大学内に「冶金を研究しない」冶金研究所を設置していたのだ。

シカゴ・パイルの実験は濃縮ウラン235Uの核分裂連鎖反応を見るのが主目的だが、それだけでなく、ウラン238Uから原爆材料プルトニウム239Puを生産するための実験増殖炉でもあった。中性子の速度を遅くしているので238Uの方は核分裂しないで中性子を捕獲し、結果プルトニウムに変わる。先のコラムで述べたように、我ら14族Cの同素体グラファイト(黒鉛)がウランから発生する二次中性子を減速するのに使用された。

もう1つの中性子減速材、重水をめぐる物語

最も単純な元素である水素Hにも同位体がある。水素は陽子と電子のペアなのだが、中性子が1個加わった二重水素(D、デューテリウム)という同位体である。ちなみに自然にはごくわずかしか存在しないが中性子が2つ加わった三重水素(T、トリチウム)もある。なお、重水素は核融合=水爆の原料だが、なぜか現在トリチウムは福島原発からたくさん発生している。

重水素は普通の水素同様酸素と結び付き重水となる。これは海水中に微量に存在している。この重水は中性子の減速材としてグラファイトより優れているのである。普通の水つまり軽水は中性子を減速するどころか吸収してしまうので、減速材としては不適なのである。この不適な軽水を利用しているのが日本全国にある原子炉=軽水炉である。

当時重水を製造する工場は世界でただ1つ、ドイツ占領下のノルウェー、ヴェモルクにあるノルクス・ハイドロ社のプラント工場だけであった。ドイツは原子爆弾開発にこの重水を利用するはずだ。さて、この重水工場に対して、マンハッタン管区はどういう作戦を立てたのだろうか?

マンハッタン管区はニューヨークの一街区の名前ではなく軍の単位であり、軍事行動も行う。ノルクス・ハイドロ社のヴェモルク工場に対する破壊工作をイギリスに依頼したり、戦争末期にはドイツ領内に深く入り込んで、ドイツが保管しているウランや原子爆弾を開発している科学者を探索し確保する作戦を実行したのはマンハッタン管区の将兵である。ドイツで確保されたウランは広島に使われ、捕獲されたウェルナー・ハイゼンベルクやオットー・ハーンのようなドイツの超頭脳はイギリスの収容所(幸いなことに拷問は受けていない)で原爆投下の知らせを聞かされることになる。言うまでもなくハイゼンベルクは量子力学の確立に寄与し、1932年のノーベル物理学賞を受賞し、ハーンは原子核分裂の発見で1944年のノーベル化学賞受賞者である。核分裂の発見はリーゼ・マイトナーとの共同研究によるものだが、彼女はユダヤ人であるため名前を公表できず、受賞していない。ノーベル賞委員会が45年のノーベル賞授賞式のため行方不明のハーンの居場所を捜していたら、この収容施設にいることが分かったのである。

ノルクス・ハイドロ社の重水工場に対する破壊工作は映画や小説の題材になっていて有名だ。チャーチル創設の英国特殊部隊コマンドは作戦に失敗したが、ノルウェーのレジスタンスが成功させたのでドイツの原爆開発を遅らせることができたようだ。

1941年占領下デンマーク、ハイゼンベルクは父親のように慕っている師ボーアのもとを訪れ、一片のスケッチを手渡した。これは原子炉の絵で、ボーアからアメリカにいるハンス・ベーテに密かに渡されている。なお、ボーアはハイゼンベルクの真意を図りかね、脅迫と思い彼を「破門」している。実際はドイツの超頭脳たちはナチスを嫌い原爆開発をサボタージュしていたのかもしれない。[注:ハンス・ベーテ(1906-2005)は、水爆を造りたがるテラーを更迭した後のマンハッタン計画理論部門ディレクター。1939年恒星内の核融合反応を明らかにし、1967年ノーベル物理学賞を受賞した。]

シカゴをメルトダウンさせる可能性があったシカゴ・パイル建造および実験の陣頭指揮に当たったのはエンリコ・フェルミである(「メルトダウン」はフェルミの造語)。ウォルター・ジンが炉を建設し、ユージン・ウィグナーが理論的評価を担当した。

原爆開発計画はシラードが起爆装置となって実現させたものの彼はまだアメリカ市民権を取っていなかったので国家機密に直接関与はできない。その上彼は平和志向の言動からグローブス将軍とは肌が合わず、スパイではないかとも疑われていた。ウィグナーの弟子A・ワインバーグによれば、シラードは時々やって来てはうるさいアブのように提案して回ったそうだ。その後も「シラード対アメリカ軍」の闘いはずっと続くことになる。

フェルミは「実験と理論の両方に卓越した、何でもやれる最後の物理学者」と呼ばれている超重要人物だ。少々長くなるが、ここでウィキペディアから引用させてもらおう。

エンリコ・フェルミ(Enrico Fermi、1901-1954)

イタリア、ローマ出身の物理学者。統計力学、核物理学および量子力学の分野で顕著な業績を残しており、放射性元素の発見で1938年のノーベル賞を受賞している。実験家と理論家との2つの顔を持ち、双方において世界最高レベルの業績を残した、史上稀に見る物理学者であった。

1918年、ピサ高等師範学校に入学し、物理学を学ぶ。ここで非凡な才能を発揮し、すぐに教師達を追い越してしまった。教師から相対性理論について教えを請われたこともあった。1922年に学位を取得。

1926年、「フェルミ統計」に関する理論を発表し、世界的な名声を得た。フェルミ統計は、電子の振る舞いにパウリの排他原理を導入した新しい統計力学だった。同時期にポール・ディラックも同様の結論を導き出していたため、フェルミ統計は「フェルミ=ディラック統計」とも呼ばれる。電子や陽子など、フェルミ統計に従う素粒子を総称してフェルミ粒子と呼ぶ。フェルミ統計は、金属の熱伝導や、白色矮星の安定性に関する理論的な基礎を与えるものである。

1926年、20代半ばにしてローマ大学の理論物理学教授に就任した。ここで、ニュートリノの存在を導入したベータ崩壊の理論を完成させた。また、自然に存在する元素に中性子を照射することによって、40種類以上の人工放射性同位元素を生成した。さらに、熱中性子を発見し、その性質を明らかにした。これらの成果によって、1938年にノーベル物理学賞を受賞した。このノーベル賞受賞の為、ストックホルムを訪れた際に、夫人と共に、アメリカに亡命する。

妻のラウラ・カポーネはユダヤ人であった。そのため、ムッソリーニのファシスト政権下では迫害を受ける。1938年のノーベル賞授賞式出席のためイタリアを出国。ストックホルムで賞を受け取ったが、そのままアメリカに亡命した。1939年、コロンビア大学の物理学教授となった。このアメリカ亡命直後、フェルミは、ドイツで、ハーンが、核分裂の実験に成功した事を知る。

アメリカでは核分裂反応の研究に従事し、1942年、シカゴ大学で世界最初の原子炉「シカゴ・パイル1号」を完成させ、原子核分裂の連鎖反応の制御に史上初めて成功した。この原子炉は原子爆弾の材料となるプルトニウムを生産するために用いられた。アメリカ合衆国の原子爆弾開発プロジェクトであるマンハッタン計画でも中心的な役割を演じ、1944年にロスアラモス国立研究所のアドバイザーとなった。

しかし、その後の水素爆弾の開発には倫理的な観点から反対をしている。第二次世界大戦後はシカゴ大学で宇宙線の研究を行った。1954年11月28日、癌により死去。死の床においても、点滴のしずくが落ちる間隔を測定し、流速を算出していたという。

エンリコ・フェルミにちなみ、原子番号100の元素はフェルミウムと命名されている。また、10のマイナス15乗メートルは1フェルミとされた。小惑星のひとつもフェルミと名付けられた。

正確な計算ではなく、おおよその値を計算する「概算」の達人であったといわれ、原子爆弾の爆発の際、ティッシュペーパーを落とし、その動きから爆風を計算し、爆発のエネルギーを見積もったという逸話がある。

「宇宙には沢山の生命体が存在し、知的生命体も多数あると考えられるのに、なぜ地球に飛来した痕跡が無いのか」という「フェルミのパラドックス」を提示。後のドレイクの方程式に繋がる。

[ウィキペディアより一部削除、改変]

パイルの名は両端にウラン球2個を埋め込んだグラファイトの「レンガ」を格子状に配置し、それを一層として多層に積み上げたことから来ている。形は扁平な回転楕円体である。後にウラン球は出し入れ制御がしやすい棒状の燃料棒になる。また中性子を吸収してその量をコントロールする制御棒(カドミウム)を横方向に出し入れできるようにし、緊急事態には天井から安全棒が縦方向から落ちてくる。電動の安全装置とつるしているロープを斧で切る手動の安全装置である。カドミウム制御棒はフェルミの指示で操作員が手でもって操作した。たぶん現在の実用原子炉と原理・仕組みは全く同じなのだろう。

WikipediaでChicago Pile-1を見るとまるで三匹の子豚のレンガ小屋のようだ(上)。

1942年12月12日パイルが完成し、その実験にシラードも立ち会った。この日フェルミの指示の下、手動で制御棒が引き抜かれ人類最初の核分裂連鎖反応が起こった。シラードは次のように感想を述べている。

「そこには群衆がいた、そしてフェルミと私はそこにぽつんといた。私はフェルミと握手した。そしてこの日は、人類の歴史に暗黒の日として記録されると思う、と私は言った。」

——リチャード・ローズ『原子爆弾の誕生』

人類最初の核連鎖反応を起こした「核の聖職者」ウィグナーもこう言っている(ウィグナーのことを「核の聖職者」と呼ぶのは、私が勝手にそう呼んでいるだけなので注意)。

「劇的なことは何も起こらなかった。何も動かなかったし、パイル自体、音も発しなかった。にもかかわらず、棒が戻されカチカチ音が途絶えたとき、計数管の音の意味を理解していたので、突然、ほっと気がゆるんだのを感じた。私たちは実験の成功を予想していたとは言え、その成就は我々に強い衝撃を与えた。もう、しばらくのあいだ、我々は、巨人の錠をまさに開けるところまできていることを知っていた。それでもやはり、実際に私たちがやったのだと思えば、なお薄気味悪い感じを免れることはできなかった。私は思うのだが、おそらく私たちは、何かを成し遂げた人の誰もが、それによって、自分で予見できない何かとてつもない結果が招かれはしないかと感じるのと同じような状態だったのであろう。」

——リチャード・ローズ『原子爆弾の誕生』

と言う訳で、原子炉は出来上がった。

原子力発電所はシガゴ・パイル(実験プラント)やハンフォード原子炉(本稼働用プラント)がそうであったように、本来原爆の原材料プルトニウムを生産する兵器工場だ。この生産プロセスで生じた原子炉の熱を冷却させるための副作用として電気は生まれたのだ。この熱で水を蒸気に変えタービンを回し、電気を造るのである。一石二鳥である。

再処理

ウランを「燃やし」熱を発生させた後、原子炉に残るのは核分裂生成物とプルトニウム、そして未反応のウランである。このプルトニウムと残ったウランを取り出す作業が再処理である。原子炉の運用そのものより危険だと言われている。「再利用」ではなく「再処理」であることに注意。技術大国を自認する日本ではうまくできないらしい。

なお軽水炉の場合、仕組み上ウランを長時間「燃やし」続けるのでプルトニウム(239Pu)に中性子がもう1個余分に付いた同位体240Puがたくさん出来ることを知っておこう。240Puが何であるか後で説明する。

例えば、シカゴ・パイルの設計計算では、1Kgのプルトニウムを生むために100万キロワットのエネルギーを発生してしまうのだ。これでは原子炉自体が融けてしまう。だが、シカゴ・パイル1号の主たる目的はまずは人工的な原子核分裂連鎖反応を見ることなので、そうなる前にフェルミは実験は止めている。出力は0.5ワットだった。

1945年7月16日午前5時29分15秒、ニューメキシコ州アラモゴードで初めての人工的核爆発実験「トリニティ(三位一体)」が行われ、成功した。爆弾は「ガジェット(気の利いた小物)」という名前のプルトニウム爆縮型だ。ウラン爆弾は実験するまでもなく爆発は起こると思われていたので実験さえしていない。

マンハッタン計画の役割は終わったのである。そしてそのわずか3週間後、8月6日ウラン爆弾「リトルボーイ」が広島に、8月9日プルトニウム爆弾「ファットマン」が長崎に投下された。

トリニティ実験の成功の報は、米英ソ3首脳が戦後処理と日本に降伏を迫るポツダム会議(7月17日~8月2日)の直前、アメリカ大統領ハリー・トルーマンに届いた。イギリスのチャーチル(この時直前の総選挙で労働党に敗北していて次期首相のアトリーが同席)、ソ連のスターリンに比べると、彼はこの4月に急死したルーズベルトの後を継いだばかりで小物感は否めなかったが、これで胸を張れるという訳だ。

だが、トリニティ実験の成功の報はチャーチルにもスターリンにも別ルートから届いている。先に述べたようにトルーマンは大統領に就くまでマンハッタン計画の中身を知らされていなかったのに比べ、チャーチルもスターリンも原爆のことはずっと前からよく知っていたのだ。

そもそも原爆開発計画はイギリスで極秘に始まった。そのプロジェクト名は「チューブアロイ」と暗号で呼ばれていた。チャーチルは「ナンバー1を欲するアメリカ」をその気にさせて自国の原爆開発を実行させたのだ。マンハッタン計画にはジェームズ・チャドウィックやオットー・フリッシュ、ルドルフ・バイエルスら超大物科学者を派遣している。なお、チャーチルは、ボーアが原爆は造ったとしても実際には使えないという趣旨——原子爆弾の相補性——で面会を申し出た時、これを拒絶している。つまりチャーチルはそれだけ原爆がもたらす惨禍のことも熟知していたのである。

ボーアの相補性

ニールス・ボーアは、量子論を開拓するにあたって、古典物理学の決定論への決別として相補原理(コンプリメンタリー、あいだを埋めるもの、相補うもの)を提起した。具体的には、「粒子と波の二面性」「位置と速度の不確定性」など相矛盾するものを全体として把握することである。

相補性について、『原子爆弾の誕生』に載っているエミリオ・セグレの分かりやすい定義を紹介しよう。

(ある物理量)の一方の観測がもう一方の正確な同時観測の障害となるとき、この二つの量は相補的である。同じく、一方の概念が他方の概念の制約を含むとき、二つの概念は相補的である。

サー・ウィンストン・レナード・スペンサー=チャーチルは王侯貴族でかつ陸軍士官学校出身の軍人だ。10代のパブリックスクール時代の学業成績に関しては、遠戚のダグラス・マッカーサーとは好対照な伝説を持っている。フェンシングの腕前以外、学科はからきしで、パブリックスクーの先生はこの王子のために「英語だけは」と徹底的に英文法を叩き込んだのである。後に発揮される演説の才やノーベル文学賞受賞はパブリックスクールの教育の賜物である。彼の人生は、人間万事塞翁が馬の故事のように、失敗、失敗、時々成功の連続なのだ。チャーチルはヒトラーやスターリンと同じような傾向があるものの、イギリス人であるという理由でたぶん彼らほど無茶をしなかったのかもしれない。

イギリスのパブリックスクールについては『カオスと情報とインテリジェンス」で取り上げた。パブリックスクールはイギリスエリート階級男子の寄宿舎制の中・高等学校で、「紳士」を育てることを目的としている(紳士が何たるかについては前著で説明している)。日本人には馴染みがない学校だが、名前から想像される公立学校ではない。ハリー・ポッターの魔法学校がそれだと思ってよい。実際、この魔法学校はエリザベス1世の父、ヘンリー8世が創設したパブリックスクール、「キングススクール」がロケ地らしい。

アメリカに派遣されたチャドウィックは、中性子が存在することを世界で初めて気がついた(1932年)科学者で、1935年ノーベル物理学賞を受賞している。ハンス・ベーテによれば「1932年以前は核物理学の先史時代であり、1932年から核物理学の歴史が始まった」のである。

フリッシュは1938年叔母の物理学者で元素にその名を残すリーゼ・マイトナーと一緒に核分裂の仕組みを解明し、その際質量欠損が起こり大量のエネルギーが発生することを明らかにし、このような現象を核「分裂」と名付けた物理学者だ(注:核分裂を発見したのはオットー・ハーンだが、その理由を液滴モデルで物理的に解明したのが彼ら2人だ)。そして、同じく亡命科学者で同僚のバイエルスと共同で著した「フリッシュ-バイエルス覚書」で、原子爆弾が製造可能であるとともに、使用した際の効果つまり被害予想(放射能による汚染を含め)についてイギリス政府に詳しく報告している。この覚書のアメリカ版が、真珠湾攻撃の1週間前にブッシュがルーズベルト大統領に届けたNAS第3報告書である。

一方、スターリンも原爆についてはトルーマンよりよく知っていた。実は、このイギリスの派遣科学者グループの中の一人、クラウス・フックスは、1942年から7年間にわたって原爆開発に関する秘密情報をソ連に伝えていたのである。おかげで、ソ連はアメリカの後追いしてすぐ原爆を造ることができたのである。

共産スパイと英国諜報部の間には深い縁があるのは「ケンブリッジの五人組」が示すとおりで、誰が二重スパイなのかさっぱり分からなくなる。これがアメリカの赤狩りやオッペンハイマー追放に繋がることになるのは別の話だ。

ボーア家の紋章に取り入れられた太陰太極図。易経や老荘思想に基づく古代中国の宇宙生成モデル。

[蛇足:今風に再帰的なフラクタル構造にデザインできればもっと良かったかもしれない。]

ところで、マンハッタン計画後、なぜ核エネルギーの平和利用、つまり原子力発電所は未完だったのだろうか。答えは簡単だ。

超頭脳たちは核エネルギーの平和利用ができるとは全く考えていないので、核エネルギーの研究や開発をしようとしなかったのだ。

元素記号となった三人の超頭脳たちの言葉を聞いてみよう。なお言うまでもないことだが、科学者にとって元素記号に名を残すのはノーベル賞受賞より栄誉なことである。

原子核反応が発見された初期の話ではあるが、当時の物理学者に対し大きな影響力があったアーネスト・ラザフォードが1933年9月の英国学術協会の会合で

「工業的な規模での原子エネルギーの利用について語るものは、月影について語るものだ」

——リチャード・ローズ『原子爆弾の誕生』

と言っているのがそれを端的に表している。

月影(moonshine)とは「馬鹿らしい考え」「たわごと」「密造酒」「違法なことをする」などという意味である。

ラザフォードの以外にも核エネルギー利用の可能性について、アインシュタインは

「闇夜にまばらな鳥を撃つようなもの」

ボーアは

「対象に関する理解が深まるほど目標は遠のく」

と述べている(『原子爆弾の誕生』)。

ラザフォードのこの講演からわずか12年後に原爆は投下された。彼は1937年10月庭の木から落ちるという事故に伴う感染症で急死しているのでこのことを知らない。ボーアが阻止できなかったことだが、影響力の大きい彼ならチャーチルを説得し、原爆使用を止めさせることができたかも知れない。

当時はまだエネルギー資源の枯渇は意識されていなかったことを差し引いても、超頭脳たちにとって核エネルギーをコントロールしようなんて全く想定外の話なのだ。核エネルギーは物質を別の物質に変えることから生じるが、コントロールが難しいほどの莫大なエネルギーを発生する。例えば、地球にやって来る太陽のエネルギーは、水素約1.6kg/秒分相当にしか過ぎない。核分裂の場合、元の物質自体危険であるのみならず新しく生成される物質はそれにも増して超危険で、生命を破壊、消滅させる以外用途がないものなのだ。

核エネルギー開発は科学ではなく、工学である。しかも科学の裏付けに欠けたままの工学である。嘘ではない。後で見るように、このことは、科学者から「アトム教の教皇」となったワインバーグ自身が告白していることでもある。なお、科学と工学の違いを理解していない人は、そもそも核エネルギーについて語る資格はない。

私の知る限りでは、マンハッタン計画に参画した超頭脳科学者で、潜水艦の動力源とハリケーンの進路を原爆で変えるというアイディアを除いて、平和利用を口にした人は誰一人いないのである。もっともこれらが平和利用かは否かは議論があるだろう。前者のアイディアはアベルソンが実行し、後者はウラムがノイマンに提案したが却下された。ただし、ノイマン自身は敵潜水艦を原爆で破壊してやろうというアイディアを持っていた。

一方、この元素に名を残す超大物ラザフォード、ボーア、アインシュタインら三人の考えに逆らったのが若きシラード、フェルミ、およびウィグナーであった(フェルミも元素記号の一人だ)。彼らは知的好奇心に逆らえず、原子炉を設計し、構築し、核分裂による発電でその可能性を追求しようとした。特にウィグナーはそうだ。核エネルギーの平和利用のための科学は完成したのだろうか?

原子炉開発の最重要人物であるフェルミも、三人の元素記号科学者同様、核エネルギーの平和利用なんて想定外だろう。彼はマンハッタン計画終了後大学に戻った。その後、核の平和利用つまり原子力発電に関して、私の知る限り、何も言及もないが、彼は水素爆弾にも反対しているものの、なぜかウラムと一緒にその実現に貢献している。彼はキュリー夫人同様、自然の秘密を解き明かすことに関心があったのだろう。彼は1954年放射線障害によるガンで亡くなった。自然の秘密は禁断の知恵の実でもあったのだろう。核エネルギーのコントロールすなわち平和利用以前の問題として、核分裂生成物質が危険なことはキュリー夫人の死が象徴するように彼もよく知っていた。放射線は遺伝子を傷つけ、生命を抹殺するのだ。

マンハッタン計画の近くにいながら参加していない超頭脳からも当然核エネルギーの平和利用に対する言及はない。計画を名目上開始させたアインシュタインが代表格だ。他にも、オッペンハイマーからロスアラモス研究所の副所長になるように要請されイシドール・I・ラビもいる。しかしラビは、

「3世紀にわたる物理学の成果を大量破壊の兵器にしてしまうようなことに全力を挙げたくない」

と断っている。彼もこの戦争を深刻に受け止めていたが、原爆よりレーダー開発の方を最優先にすべきだと判断したのである。実際、レーダーは直接戦争の役に立ったが、原爆の方は戦争そのものには何の役にも立たなかった。政治的・心理的な意味だけなのだ。ボーアの相補性が言う通りである。なお、ラビは核磁気共鳴の検出(1938年)により1944年ノーベル物理学を受賞している。彼の研究成果は医療の現場で使用される核磁気共鳴画像法(MRI)へと繋がる。

第2次世界大戦中、軍事開発として最も重要なものは原爆ではなく、高性能レーダーと暗号であった。イギリスでは、後にノーベル生理医学賞を受賞するアラン・ホジキンがレーダーの研究開発に携わっていた。ホジキンはもともと物理学者で、彼とA・F・ハクスレーが作った脳神経回路網の数理モデル「ホジキン-ハクスレー方程式」がノーベル賞受賞の理由だ。これはマクスウェルの電磁方程式の脳バージョンで、今後の応用が待たれている。また暗号に関しては、A・M・チューリングが、難攻不落と言われていたドイツ軍のエニグマ暗号を世界初の実用コンピュータ「コロッサス」を開発し解読していた。現在の日本人には理解不能だろうが、暗号システムはどんな兵器よりも超国家機密・超軍事機密である。例えば先に説明したように、戦争に勝利した側のイギリス政府は、なんとコロッサスを破壊し、その設計図を燃やし、さらにはチューリングその人さえ葬り去ってしまったのである。

この3つ大きな軍事開発プロジェクトに比べると些細なものだが、ノイマンは通常兵器にも少し貢献している。彼は対戦車用バズーカ砲の開発に関与し、実用化させている。ノイマンは非線形波動現象が大好きなのである。実は、彼には全く異なる視点の軍事的貢献もある。

フォン・ノイマンとはハンガリー時代から家族同士の付き合いのある、一人の流体力学研究者がいる。「カルマン渦」で有名なフォン・カルマンである。カルマンはアメリカ空軍にとっては「神様」に等しい存在なのだ。このことは、第2次世界大戦後のアイゼンハワー将軍の宣言、「空軍だけでこの戦争を勝利することは出来なかっただろう。科学によって裏付け支えられた技術と武器が、敵を出し抜き圧倒することができたのだ」、あるいは、アメリカの航空ジェット委員会の委員が言った、「真珠湾以後、我々の安全はアルベルト・アインシュタインとテオドール・フォン・カルマンとの仕事に依存していた」という言葉が端的に示している。カルマンは、第2次世界大戦終了直後、他国の航空機・ロケット開発を調査する「ルスティー作戦」を任され、その報告書の第一巻で、「科学、空軍の優位性への指針」を執筆し、彼の考えをまとめた。これは今現在でも続くアメリカ軍のポリシーになっている。

彼(カルマン)は戦争技術の根本的な変化を説き、科学・技術的な優位性(空軍の支配力)が兵士の英雄主義や忍耐(第一次世界大戦や第二次世界大戦のロシアで見られた)よりますます重要になっていると強調した。彼の助言にもとづき、超音速飛行、目標探知ミサイル、地上対空の通信ネットワーク、天候に左右されないナビゲーション、ジェット推進の開発に重点が移された。

——『異星人伝説』

文献的根拠はないが、カルマンとノイマンの二人だけで空軍大戦略を話し合っていた可能性は高い。ノイマンは子供の頃から戦争シミュレーションゲーム「クリークシュピール」が大好きで、当然カルマンはこのことを知っていたはずである。ノイマンは原子力委員会委員のみならず、大陸間弾道ミサイル委員会委員長も兼任するのである。

今は存在しないが「原子力平和賞」(1957-1969年、フォード社の後援)という賞があった。この賞を受賞した人が22人いる。本書で名前を挙げたボーア、シラード、ウィグナー、ジン、マクミラン、A・ワインバーグ、あるいはI・I・ラビも受賞者である。最後の受賞者は科学者でなく元将軍のアイゼンハワー大統領だ。彼ら科学者たちは核エネルギーの平和利用、つまるところ発電に寄与したのだが、以下で彼らの平和利用に対する考えとその実際の行動を見てみよう。

この中で平和に最も関心があったのはシラードだ。原子炉の特許をたくさん持っていたのだが、ただ同然でアメリカに取られた。原爆投下に反対してアメリカ軍と一人闘いながらも結局失意のもと失敗を認めざるを得なかった。生物学に転向したのである。

ユージン・ウィグナーは、シラード、テラーと共に「ハンガリー人陰謀団」と呼ばれていることは前に記した(注:三人の中でウィグナーだけノーベル賞を受賞している)。中欧ハンガリーから亡命した彼らは、ナチス・ドイツの原爆開発を恐れ、アメリカに先に開発させようとアインシュタインの手紙を「偽作」し「陰謀を巡らした」からである。ただし、原爆を使用しようという意図があった訳ではない。フェルミ同様知的好奇心や科学的発見・発明の先陣争いもあった。

実際、ウィグナーはシラードとともに日本への原爆投下に対する反対活動をしている。もともとウィグナーはシラードから「始まりから終わりまでのマンハッタン計画の良心」と呼ばれていた。彼は日本への原爆投下にショックを受け、その後核武装に反対する防衛計画を提案するなど、人類の未来に危惧を感じている。

原罪感からかもしれないが、ウィグナーは原爆投下後も引き続きオークリッジ研究所の所長に就いたりした。ただし、核エネルギーに関しては特に業績もなくプリンストン大学に戻った。核エネルギーの研究が完成しなかったのはラザフォード、ボーア、アインシュタインの見込み通りであった。それでも、マンハッタン計画に最初から関わったノーベル賞科学者として、彼は比較的最後まで原子炉の面倒を見ようとしていたのだ。

なお、オークリッジ研究所は現在核エネルギー研究の聖地の1つである。アトム平和教の総本山で、ローマン・カトリック、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂と同じだ。

オークリッジ国立研究所

オークリッジ国立研究所(ORNL)は、1943年に原子爆弾開発のためのマンハッタンプロジェクトで創設された。第二次大戦後は、原子力平和利用研究の中心的な役割を果たした。1970年のエネルギー省(DOE)の創設から、エネルギー技術とエネルギー戦略に業務を拡大し、今日ではDOEの下で国の科学と技術を支える大研究所である。核破砕中性子源及び増力した高フラックスアイソトープ炉(HFIR)による中性子研究センターを有し、遺伝子科学(ゲノミクス)の研究施設、スーパーコンピュータ等を含む13の新施設がある。ほかに、ITERプロジェクトによるエネルギー研究も担当する。所長枠研究費と探索研究費があるLDRDプログラムは、研究の活性化に役立っている。2000年以降テネシー大学とバッテル(Battelle)が共同で運営している。

——高度情報科学技術研究機構の原子力百科事典より

初代「核の聖職者」であるウィグナーでさえ原子力発電が平和利用だと何も言っていない。もちろんそれは私の知る限りの話で、例えば原子力平和賞を受賞した際などで、なんらかの講演で核エネルギーの平和利用について語っていたのかもしれない。だが、私が読んだいくつかの参考書籍の中ではそれに対する言及はない。彼自身の原罪と認識していたのかもしれない。それどころか、後年ウィグナーがハンガリーの高校生に対する講演で物理学の未来を語った時、地球外知的生命体から地球人へコンタクトがあってもなんら不思議がないのにそれがないのは、

「彼らが科学と技術を発展させ、軍備競争を開始し、最後には自分たちと惑星全体を滅ぼしてしまったという可能性である。これが知能発展の法則だとすると、現在の沈黙を説明するだろう。」

——『異星人伝説』

と述べている。人類も彼らと同じ道を歩むのではないかという訳である。地球外知的生命体に関するフェルミのパラドックスに対する1つの答えである。聴衆が未来ある若い高校生であることに注意されたい。超一流の科学者、日本で言えば湯川秀樹や朝永振一郎が高校生に向けてこんな絶望的な話を語るだろうか。

核エネルギーの平和利用として実際に電気を起こす目的の世界最初の原子炉(実験炉)は、シカゴ・パイル建造チームの若手メンバーだったウォルター・ジンが1951年アイダホ州の砂漠の中に造ったEBR-I(Experimental Breeder Reactor No. 1)である。これはプルトニウムを燃料とする世界初の高速増殖炉でもある。プルトニウム増殖炉はウィグナーが最も嫌っていたものだったのだが…。

実際予想通り、この施設は「操作員のミス」で炉心溶融、メルトダウンを起こした。現在、紆余曲折を経て、現在は国定歴史建造物に指定され、戦没将兵追悼記念日と労働の日に限って公開されている。

実用的な原子力発電所は、アメリカより先にソ連のオプニンスク発電所が1954年、イギリスのコールダーホール発電所が1956年に完成している。ただしこの2つの発電所は原爆原料の生産も目的なので実質兵器工場だ。

「平和的」な原子炉は1957年に完成したアメリカのシッピングポート原子力発電所である。これは

「爆弾に適したプルトニウムを生産しない」

という理由で平和的なのだ。だが、発電所建造の最高責任者は科学者ではなく、先に述べたように原子力潜水艦ノーチラスを造った「原子力海軍の父」ハイマン・G・リッコーヴァー(1900-1986)である。将軍に反発しつつも、原子力発電所の建造に協力したのが、オークリッジ国立研究所のアーヴィン・ワインバーグであった。

ハイマン・G・リッコーヴァーもまたユダヤ人迫害を逃れてアメリカに来たロシア/ポーランド系ユダヤ移民の子供だ。

屋根の上のヴァイオリン弾き

学者だけでなく、またまたユダヤ人が出てきたのでげんなりだろうが、世界史を考えるとユダヤ人とその宗教は避けて通れない。拙著『社長がめったに語らない話』や『カオスと情報とインテリジェンス』でさえ、古代エジプトのアメンホーテプ4世、モーセ、バビロンの捕囚、キリスト、あるいはローマン・カトリックやヘンリー8世の離婚に伴う新宗派、カール5世の金権選挙の意図せざる副作用といった話を取り上げざるを得ないのだ。

20世紀あるいは現在に続く混乱した世界も、その直接の1つの原因(他にもたくさんある)はロシア、ウクライナのユダヤ人迫害、ポグロムに端を発している。『屋根の上のヴァイオリン弾き』の話がそれである。

日露戦争の日本の勝因も実はこの迫害による副作用のおかげだ。本書のテーマである核エネルギーや原爆開発もその副作用だ。ポグロムやロシア革命を逃れるため、家族や自分自身がロシアやウクライナから脱出して東欧や西欧、アメリカに渡った科学者がたくさんいる。

生化学者ハイム・ワイツマンは18歳で筏に乗ってロシアを脱出しイギリスに移った。エドワード・テラー一家は東欧ハンガリーに逃れた。G・B・キスチャコフスキーは十代で白軍の兵士になったものの敗れ、アメリカに渡った。G・ガモフ夫妻のソ連から指名手配を受けての脱出行は有名な話だ。

ワイツマンは大戦中爆薬が底をついたイギリスのために爆薬プラントを造り、その謝礼としてイスラエルが建国されることになる。彼は初代イスラエル大統領だ。ガモフはビッグバン理論や物理学の啓蒙書で有名だ。原爆開発には直接的な関わりはないがロスアラモスの研究者たちとは親交がある。キスチャコフスキーはハーバード大学の爆弾専門の化学者でロスアラモスの研究員の重要な一員である。ロスアラモスの夜、彼はポーカーでノイマンやウラムから小金を巻き上げていたのだが、結果、それがノイマンの「ゲーム理論」を生むことになった。これは、コンピュータ、原爆に次いで、ノイマンがいなかったら(すぐには?)完成しなかった「科学技術」である。次はこのゲーム理論が共産ソ連を倒す「兵器」となる。

私はユダヤ問題に大して知識がある訳でもなく、切りがないので止めるが、昔から東欧、特にポーランドはユダヤ人に寛容だったのであった。後は自分で調べて欲しい。

太平洋戦争終了時期、沖縄基地の司令官であったリッコーヴァーは戦後海軍の撤収に手腕を発揮した。1946年彼が海軍の艦船局のトップになった時、核エネルギーの潜水艦利用を考えていた海軍上層部から、オークリッジの核エネルギー研究所の副マネージャーに転任させられた。ここでオークリッジでマンハッタン計画を主導していたアベルソンやA・ワインバーグら科学者に出会った。そして潜水艦の動力に酸素を必要としない原子炉が最適かつ実用できるかもしれないことを教えられたのであった。

リッコーヴァーは、こうしたワインバーグらの教示を得て、原子力潜水艦の動力源として軽水炉を採用し、1954年アメリカ海軍は原子力潜水艦ノーチラス号を完成させた。核エネルギーの平和利用の実例第1号である。彼が若い頃研究していたドイツのUボートを例に引くまでもなく、潜水艦は戦争のための最大の兵器だが、原爆に比べれば確かに平和利用である。

さてここで注意すべきは、リッコーヴァーが前線の海軍司令官、キャプテンであることである。同じ軍人でも参謀、エンジニアリング畑のグローヴスとは精神風土が違う。前線指揮官は想定外の事態が起きる戦場でルールや命令さえ無視してでも臨機応変に素早く事にあたるというカルチャーを持っているはずだ。軍隊に限らず全面裏切り環境の中にいて、しかも外部環境(システム境界)との接点で穴を穿とうとする人間は知性の中に「狂」「凶」が現れる。戦時の軍人だけではなく平和時でもマネー戦争の最先端にいてバーチャルな指標を扱っているメタルトレーダーや債権トレーダーも「狂って」いる。特に戦争では我彼の力に大差がなければ、自分から想定外の行動を取らないと敵の防御を突破できないので「狂っている」必要があるのかもしれない。もちろん将が真に狂って判断を誤れば(誤らなくとも命令無視に対し)結果責任と説明責任がついて回る。キャプテンシーについては前述のコラム〈師匠がよく語る話〉を参照されたい。

軍人資質——参謀vs前線指揮官

前線の指揮官、将軍の例としては、若い人ならサッカーのフォワードが持つ資質やパフォーマンスを考えれば分かりやすいだろう。年配者にはもっと具体的にリッコーヴァーと同時代のパットン将軍が分かりやすい。「砂漠のきつね」と呼ばれる知将ロンメル将軍配下のドイツ機甲師団を北アフリカから追い出し、ノルマンディー上陸作戦を経て、最終的に連合軍の勝利を勝ち取ったアメリカ陸軍戦車隊の司令官である。

マーシャルら参謀の作戦があったとしてもそれは机上の論である。「事件は会議室ではなく現場で起きている」のである。自分をハンニバルの生まれ変わりだと信じているパットン将軍は、正真正銘の武闘派で、ナチス・ドイツのロンメル将軍より「狂っていた」。実際、アイゼンハワー連合軍総司令官は彼の解任を考えたが、参謀総長マーシャルがそれを押しとどめていたのである。「常識」では非常事態を打開できないのだ。

歴史の皮肉を言えば、参謀本部制度はドイツが源流である。ナポレオンにいつも負けていたプロイセンが、軍構成を前線の指揮官と後方支援=マネジメントにあたる参謀に分けたのだ。結果、それぞれの領域に優れた才能を持つ者をチームとして再構成することができ、とうとうナポレオンに勝利したのであった。一人で2つの別領域においても優れた才能を待つ者を探すより、別領域で優れた才能を発揮する二人を探す方が簡単だろう。ただし、二者の間でのコミュニケーションという厄介な問題も出てくる。これはチームとは何かの問題で、前著でずいぶんと論じた。

リッコーヴァーはシッピングポートの「平和的」原子力発電所の建造を任された。その建造にあたり、原子力潜水艦の動力源としてうまく行った軽水炉の経験、技術を科学者の反対を無視して頑固に押し通したのである。武闘派の面目躍如である。そしてこれが世界中の「平和的」原子力発電所のモデルとなった。

実は、「軽水炉が平和的である」という言葉は含蓄がもっと深い。つまり、修辞学、プロパガンダである。

軽水炉からできるプルトニウム240Puは自分勝手に臨界し核爆発を起こす可能性が高い。関係者は過早核爆発、不完全核爆発などと呼んでいるが核爆発には違いない[ウィキペディア「軽水炉」参照]。

原爆は、爆縮レンズのメカニズムが示すように超精密機械なので、240Puは危な過ぎて材料には使えないのである。

軽水炉産のプルトニウムは使う側に危険すぎるので兵器にできない。兵器にできないから平和的だ

と言う訳だ。見事な三段論法で、詭弁論理学の教材に使えよう。

ワインバーグは、武闘派リッコーヴァーのことを「聞く耳を持たない独裁者」と呼んで煙たがっていたのだが、この潜水艦キャプテンが愛してやまない軽水炉に関して、彼はこう言っている。

「こうして、初めての加圧水型軽水炉がつくられることとなった。けれども、それは商業用としてつくられたものではなかったし、ほかと比べて安価で安全だったから採用されたわけでもない。むしろそれがコンパクトでシンプルで潜水艦の推進力に適していたからにすぎない。にもかかわらず、海軍がこれを採用したことで、以後つくられる発電所を軽水炉は独占していくこととなった。」

——Wired Magazine, Japanese Edition:「ATOMICドリーム—ワインバーグ博士とありえあたかもしれないもうひとつの原発物語」

このWiredの記事からさらに引用してみよう。

「商用原子炉の初期段階において、安全性という論点がまったく考慮されていないかったことをワインバーグ自身も認めている。安全性はあくまで工学上の問題であって、それがいずれ解決してくれるものと誰もが信じたのであった。」

最初の、あるいはそれ以後の「平和的」原子力発電所は、民生品製造の基本要素「QCD(Quality, Cost, Delivery)」では本来トップに来るはずのQ(品質)は無視され、特に、D(納期)が重要視されたということである。「疾きこと風の如し」である。とりあえず実用に供せればよいから素早く造れ、という正に非常時の軍的発想、軍事エンジニアリングだったのだ。当然エネルギー創出の実効性が重視され安全性は軽視または無視である。

原子爆弾が科学であったように、発電所の安全性も工学=エンジニアリングの問題ではなく、科学の問題だったはずなのだ。しかも後述のように誰も解決できていない。原子力発電所自体プロトタイプだったに過ぎず、

「近い将来自分以外の誰かが工学的に安全な本物を造ってくれる」

とみんなが期待したのである。

これは心理学で言うところのリンゲルマン効果に似ているが、そもそもそれ以前に人類の知的能力がそのレベルに達していないことが原因である。核エネネルギーの平和利用に対するラザフォード、ボーア、アインシュタインの警告と、ノイマンの無関心を思い出してもらいたい。まさに密造酒である。

という訳で、原子炉の安全性は科学の基礎的な裏付けはなく、工学的に「厚い壁」と「確率」が保証しているだけである。[注:後述のように可能性が全くない訳ではないが、その場合でも経済合理性の観点で全くペイしない。人工金と同じである。]

工学とは何であるか考えてみよう。

話の流れからサイエンスとエンジニアリングの違いについて論じることになったが、この2つに加えマスマティクス(数学)を入れなければならないことは明らかであろう。そして、これらが何かについては、それぞれの分野で天才、第一人者と認められている人が著した「数学とは何か」「科学とは何か」「工学とは何か」といったタイトルの本を読まなければならない。だが先回りして言うが、この分野を知らない門外漢が彼らの本を読んでも結局なんだか分からないはずである(たぶん?)。

という訳で、例によって大胆に私が説明する。

scienceの“sci”は「知る」、”ence”は「能力」「こと」という意味だ。日本語で工学と訳されるengineeringは“ingenious’から来ている。これは「生み出す」から始まり「発明の才、創意工夫に富む」ということである。一方、mathematicsの意味は意外に素朴な「学ぶ」ということである。ついでに"com-pute"は単なる計算ではなく、「全部合わせて−考える」「総合的に思考する」という意味だ。いずれも「考える」が前提である。現在の思考停止状態の日本人には関係なさそうだが。

三者の違いがわかったであろうか?

ピントこない人のために、科学とは何かをノイマンとウィグナーに語ってもらおう。

ノイマンは

「科学は説明するのでも、解釈するのでもなく、もっぱらモデルを造るのだ。モデルとは数学的な構築物で、一定の説明的な記述を加えることで、観察される現象を描くものである。このような数学的構築物の正しさは、それが機能するかどうかにかかっている。」

——マルクス・ジョルジュ『異星人伝説:20世紀を創ったハンガリー人』

と言っている。

ノイマンの数学とウィグナーの物理学の感性の違いを、ウィグナーの語ったエピソードから垣間見てみよう(『異星人伝説』)。実はウィグナーはノイマンの1学年上で、机を並べて同じ家庭教師について数学を勉強した間柄である。ノーベル物理学賞受賞の彼は「物理学へ進んだのはノイマンのおかげである」と冗談で言っている。ウィグナー少年がノイマン少年に次のような問題を出したのである。

科学少年ウィグナーと数学少年ノイマン

自転車に乗る二人の少年が40キロ離れた所から、時速20キロの速度で、互いに出会うように出発する。同時に、一人の少年の鼻から一匹の蝿が、もう一人の少年の鼻に向かって時速30キロで出発する。蝿は他方の少年の鼻に到着すると、すぐに折り返し、二人の少年の間を往復する。そこで、問題は、「この蝿が飛行する距離は合計でどれほどになるか」だ。この種の問題は、学生コンテストに出る課題だった。少年たちは1時間後に出会い、この1時間に蝿は30キロ飛ぶという自明な物理学的な解答がでる。私がこれをジョニィに質問した時のことだ。彼は数秒踊ってみせて、それから「30キロ」と答えた。「なあんだ、君はもうこのトリックを知っていたのか」と言うと、ジョニィは驚いて、「え、トリックって。僕はただ無限級数を計算しただけだよ」と言ったのだ。

科学少年ウィグナーは物理学的な因果関係を見抜き、一方、数学少年ノイマンは再帰構造の極限を見たのである。

ノイマン少年の発想は数学者としてもかなり特異かもしれない。だが、蠅が少年に会うまでの時間や距離を漸化式(再帰式)としてステップ化し、その極限を見るという方法は、実は他の問題にも応用が利く普遍的な方法論である。特定の問題に特化した方法、あるいはひらめきではないのだ。数学の新定理では、それが正しいことの証明は重要だが、実は証明するのに使った方法論がもっと重要になる。実際誰も解いていないような難問を解くには、新しい方法=ツールを作らなければならないのが普通である。すると今度は、その方法をいままで解けなかった他の難問に応用できることがあるのだ。なお、極限値が求まらないような実世界における実用的な「正解」は、たいていの場合、再帰式のステップ幅(1が、1秒間に何回かに代わる)やステップ回数を調整した近似値である。

ノイマンは、なんでも0から順番に構成しなければ気が済まない構成主義の数学者だ。現在のコンクリート数学(concrete mathematics)の元祖と言えよう。コンクリート数学という考え方は、チューリング賞受賞のコンピュータ科学者D・E・クヌースがConcrete Mathematicsという本(邦題『コンピュータの数学』)の中で創り出した数学の一分野である。その内容は、漸化式、和の計算、整数関数、整数論、二項係数、特別な数、母関数、離散的確率、漸近近似など、自然数および計算(コンピューティング)に関わるものである。コンクリート数学に近縁の離散数学(discrete mathematics)は、組み合わせ論やグラフ理論、ゲーム理論などを研究するが、コンピューティングに関しては必ずしも陽に意識していない。

“concrete”には「具象」という意味があるので「具象数学」と言えばよいのかもしれないが、これでは内容が見えないのでしっくりこない。通常数学は特に意識しなければ連続的な(continuous)抽象的対象を扱うか、離散的な(discrete)現実的対象を扱うものだ。Concrete Mathematicsのまえがきには、その2つの言葉を融合すると“concrete”になると書かれている。つまり、抽象と具体(現実)の架け橋(インターフェイス)になっているということだ。英文法には具象名詞(concrete noun)という概念がある。それによると抽象と具象の境目は、その対象物が可算か非可算か、つまり1、2、3、…と数えられる否かにあると言う。対象物の数を数えるなんて簡単なようだが、実は大変な問題をはらんでいる。

数学やコンピューティングのことはさておき、サイエンスとエンジニアリングでは主たる関心のあり方が異なる。前者は「why」であり、後者は「how」である。この境は微妙だが、確かに存在する。科学者アインシュタインが押し掛け弟子の科学者シラードに対して特許庁への転職を勧めたことを思い出そう。

少し乱暴に言えば、サイエンスは「AならばB」の「ならば」、つまり「なぜそうなるか」のメカニズムに興味がある。しかし、サイエンスでいつでも何でも謎を解明できる訳ではない。未知のものごとが圧倒的に多い。だから「知りたい」のである。

知的好奇心は人間の欲望の中で最上位にある。支配欲、金銭欲、愛欲より上位なのだ。現代日本人はそのことは意識していない。好奇心のせいでアダムとイブは神の命に背き楽園を追放されたし、オルフェウスの妻エウリュディケやイザナギの妻イザナミたちは冥界に置き去りにされ、パンドラの箱と浦島太郎の箱は開き、キュリー夫人やボーアたちは原子の秘密に苦悩し、そして原爆も開発されたのである。

さらには、サイエンスには知りたいと考えているスコープ(見える範囲)あるいはスケール(刻み単位)があるのだ。それらを数値的にメタファーすると「10nメートル」で表すことができる。これを10nメートルモデル、または「パワーズ・オブ・テン」モデルとも呼ぶ。パワーとは力のことだが、なぜか数の指数乗、べき乗のことも言う。同じ名前のパワーセット(べき集合)にはおそるべき力が潜んでいることは本書の冒頭でも強調した。

例えば、10nメートルモデルで、nを22とするとわれわれの銀河系のスパン(空間)になる。nを14とすると太陽系、7とすると地球、0とすると人間、−6とすると細胞の核、−9で分子、−13で原子核、−15で素粒子、…。

この個別の関心階層でさえ科学では分からないことの方が圧倒的に多い。まして他の階層との縦断的ネットワーク関係ともなるとますますカオスだ。手がつけられない。なお、パワーズ・オブ・テンを縦に串刺し、縦断するスケールそのものを問題意識している人物として、ガリレオ・ガリレイ、およびハウスドルフ次元(フラクタル次元)のF・ハウスドルフ、不完全性定理のゲーデルがいることを記しておく。

さて、そこでエンジニアリングの出番である。

エンジニアリングにも階層性はあるのだがあまり意識はしない。例えば、関心対象領域が電気工事なら、たぶんオームの法則レベルの真理を知っていれば十分で、何もマクスウェルの電磁方程式は知らなくともよい。ましてや量子力学の原理など不要である。電気工事の例が卑近すぎると思ったら、我々に馴染みのドクター・シラードのことを思い浮かべてみよう。

つまり、実効の立場では、「ならば」を「Aを入力、Bを出力するブラックボックス(=部品=関数)」と見なせば、その仕組み・機構に関心は不要である。「AならばB」が確か(らしい)ならその理由は必要とせず、この関数=部品=素子を利用できる。関数をどのように使うかに関心を持てば良い。そこで「AならばB」、「C’ならばD」、…という現実と仮想をたくさん集め組み立て、新システム=発明品=人工物(アーティファクト)を創造するのである。レオ・シラードこそ正にエンジニアである。なお、発明品がハードウェアかソフトウェアかは本質的ではない。

人工物を創造する際、エンジニアリングでは関数について、新たな入力A’がAと少し違っても出力B’はBとあまり変わらないはずだという連続性あるいは線形性を暗黙のうちに前提としている。「A’ならばB’」は正しいかもしれないが、もう少し先の「A’’’ならばB’’’」が正しい、つまりシステムが想定通り機能するかは分からないのである。エンジニアリングは実効の立場でサイエンス以上に前提条件や想定範囲を意識しなければならないのだが、残念ながら、想定外要素がどんどん増える時間要件には無力である。あるいは、そもそもブラックボックスではなくオートマトンだったのかもしれないのだ。時間が経ったり環境が変われば、同じ入力に異なった出力を出すこともあり得る。

エンジニアリングの人工物には構成要素(関数、サブシステム)の問題のみならず、集合体であるシステム固有の厄介な問題も存在している。この件に関しては巻末用語解説の「システム」「モデル」を参照されたい。

なお、engineerの意味は、もう少し時代を下った中世からは「兵器を造る人」「砦を築く人」である。これが原爆を開発したUSACE(United State Army Corps of Engineerig、アメリカ陸軍工兵隊)の意味である。

関数なんて言葉を使うと驚くかもしれないが、「関数」は昔「函数」だった。これだとブラックボックスのイメージは残っただろう。もっとも、関数は英語では"function"で、違う呼び名に"operator"(演算子、作用素)あるいは"map"(写像、射影)もある。functionもoperatorも「働く」「機能する」という意味合いが強く、数に関係するというイメージは希薄である。なぜ先人が関数や演算子と訳したのか不明だが、大いなる誤訳かもしれない。

また、「ならば」については『社長がめったに語らない話』の詭弁論理学で取り上げた、これ自体要注意タームなのである。エンジニアリングではなく、エコノミクスやポリティックスによってAの定義域つまり想定範囲さえ自分の都合で拡大することもある。

なお、近頃では、ブラックボックスでもない必然事象で「AならばB」が起こることが分からない人や、Aに関心がなく答えのBばかりを知りたがる人も多い。

核エネルギー安全神話の一翼を担うものに、工学の「厚い壁」のほかに、「確率」がある。ただし、確率・統計も詭弁論理学の種となり得るのである。

例えば、宝くじは、買う人は「確率的」にめったに当たらないようになっている。一方、遠山の金さんの時代の富くじの悪徳胴元でもなければ、売る側から見れば宝くじは「確実」に当たる。

原子力発電所の安全性を科学的に議論すると称して確率を持ち出す人もたくさんいる。事故が飽きても、ほんのわずか、例えば、0.01%しか被害が増えないのだから安心だと言う訳である。そう言う彼らは本来「宝くじを売る側」の人間なのである。100万人のうち0.01%、つまり100人殺してやる。ただし、犠牲者を慈悲深くさいころで選んでやっていると公言しているのである。殺害方法はポロニウムによる暗殺風にモダンだが大量猟奇殺人と同じだ。[注:ウィキペディアを見たら、実際の宝くじ一等が当たる確率はもっと低い。100万から1000万券で一枚くらいである。]

そもそも「何パーセントの被害者」というのは軍事的発想だろう。兵士の戦闘時の消耗率という発想である。現代の富くじ売りたちは、あからさまに「軍事的」という言葉を使う代わりに修辞的に「科学的」と言っているのである。多少彼らに好意的に言えば、「経済的」ということである。ただし、ノイマンに言わせれば、「経済学はニュートン以前の学問」である。つまり、錬金術、占星術、あるいは現代でも大いに有効な修辞学のことだ。

私の言っていることが嘘だと思ったら、みなさんが大好きな「経済成長」という言葉を自分で調べてみればよい(最終章で言及した)。あるいは、株の世界の語彙や文法を見ればよい。この世界の修辞学のおかげで気分は前向きになれ、突撃(ブル)することができる。

それでも確率を信じたい人には、小針『確率・統計入門』(岩波書店)という本を紹介しておこう。この本は統計の実務家向きのものではなく、数学あるいは物理学の確率論・統計論の非実用的(?)入門書である。つまり「なぜ」を前面に打ち出した本である。この本によれば、同じ確率事象でも「何をもっともらしいと考えるかで確率が変わってくる」ことが例証されている。確率モデルが変われば、確率値も変わるのである。

数学的思考が日本人からは離れて久しい感がする。それどころか意図的に数学を国民から離そうとしているとさえ感じる。例えば、「数学は役に立たない」という大合唱があったし、円周率の「3.14か3」騒動があった。子供にこんな「正解円周率」を与えるより、実際に巻き尺で円周と直径を測らせ、結果を自分で割り算させてみればよいのだ。すると全員答えが違う。その結果子供たちは平均や偏差値、誤差(あるいは、答えがないのでは?)というもっと重要なことを学ぶことができるはずだ。mathematicsの語源が「学ぶ」であったことを思い出そう。なお、ヨーロッパではルネサンスの時代から教養の基礎として「文法、論理、修辞」といったリテラシーのほかに「算術、幾何、天文、音楽」があったし、日本では江戸時代寺子屋の読み・書き・そろばん以前に、奈良時代には九九が暗唱されていたことを知っておいてほしい。

核エネルギーの工業的利用は原爆開発以上に困難な月影、密造酒なのだ。何度も言うが、これは私ではなくラザフォードが言っていることだ。

大戦が終結したり、原爆投下を目の当たりにして多くの超頭脳たちは我に返り、倫理観が戻り、狂った知性が正常になった。ただ一人絶望的に平和利用を模索しているウィグナーを残して、核エネルギー研究から身を引いたのだ。超一流の科学者は、科学としての核エネルギー利用に誰も手を付けようとしなかったのだ。マンハッタン計画以上のことをウィグナー一人でやるのは不可能だった。

注:止めなかった超大物物理学者の例外もある。ソ連には超頭脳の一人、レフ・ランダウがいる。スターリング嫌いの彼はスターリンからたぶん脅迫されながらいやいや原爆開発を続けた。もっともアメリカの核兵器の所有・使用を知ればそうとばかりは言ってはいられない。愛国心が生まれたかもしれない。なお、ランダウは、スターリングが死んだ直後原爆開発から身を引いた。

獣たちが徘徊、跋扈したオークリッジは今や「原罪」核エネルギーの平和利用研究の聖地となっている。正にマネタ教のハードウェア志向の新宗派「アトム平和教」の最高聖所である。その研究所長を1955年からウィグナーを引き継いだワインバーグは、自分が種を蒔いたことなので、「原子力発電所が安全でない」なんてもう公には言えなくなった。誰もがアトム平和教の最高位司祭の言うことを信じたいのだ。結果、核の聖職者は自分が信じていない安全神話を説くことになった。あるいはだんだん原子力信仰が進んで、自ら「ミラミッド」と称す発電所がお気に入りなったのかもしれない。

注:「マネタ教」ほか、宗教のメタファーは拙著『社長がめったに語らない話』『カオスと情報とインテリジェンス』を読んでいただかないとたぶん意味不明かもしれないが、説明すると長くなるのでご容赦いただきたい。ただし、一言付け加えておこう。宗教にとって大神殿や犠の祭壇は不可欠である。]

なお、リッコーヴァー将軍は原子力潜水艦ノーチラス号由来の発電所建設を成功させたおかげで「原子力産業の父」とも呼ばれている。この功績のせいか、彼は米軍史上最長63年間の軍籍を誇っている。「一将功成り、万骨枯る」という訳である。万骨はまだ枯れていないが、初代「核の聖職者」ウィグナーの予知夢では枯れることになっている。彼にはキャプテンとしての結果責任も説明責任も大いにありそうである。

将軍たちのその後:武闘派パットン将軍は戦後すぐ暗殺かもしれない交通事故で死んでいる。知将グローヴスは戦後すぐコンピュータ会社の重役に天下りした。この知将も実はミッション遂行のため「狂う」決心をしていた。非常識と思える命令を発し、部下の将兵から「最悪のくそったれ」と呼ばれていたのである。

その他無駄知識:「ノーチラス」とはオウムガイのことだ。アメリカ人発明家ロバート・フルトンがナポレオンに売り込もうとした世界初の手動式潜水艦の名前であり、ジュール・ベルヌのSF『海底二万里』等に登場する潜水艦の名前でもある。

リッコーヴァーの部下だった後のアメリカ大統領ジミー・カーターが核拡散防止に尽力したのは興味深い歴史である。ただし「拡散防止」であって、「核防止」でないことに注意。

平和的核エネルギー研究の聖地オークリッジ国立研究所は民間のシンクタンクであるバテル記念研究所に運営が任されているが(先述)、一方、未だ軍事的核エネルギー研究の聖地ロスアラモス研究所は民間の軍事エンジニアリング会社ベクテルが運営している。

第1回イグノーベル賞(1991年)受賞者、エドワード・テラー

授賞理由:「水爆の父で、スターウォーズ兵器システムの最初のチャンピオン。彼は生涯を通じて、われわれが知っている平和の意味を変えようと努めた。」

ハンガリー陰謀団のもう一人、エドワード・テラーの系統を見てみよう。テラーは先述したように映画『博士の異常な愛情』のストレンジラブ博士(候補の一人)である。

テラーはマンハッタン計画ファミリーとして原爆完成に加わり、その後も1951年には水爆(グリーンハウス)も造りプロメテウスの火を人類にもたらした。この際、地球の破壊を可能とする熱核融合暴走もあり得たのだ。実際翌年の1952年の新元素フェルミウムが生まれた水爆「マイク」の実験場となったエルグラブ島を消した。つまり吹き飛んでクレーターが残った。結果、彼はスターウォーズへの貢献も含めて「平和の意味を変えた」功績で、第1回イグノーベル平和賞を受賞した。そしてその彼は当然原子力発電にも寄与している。

だが、そのテラーの原子力発電への貢献は中途半端だったのだ。テラーは安全原子炉の黄金律、

「操業中の原子炉から一度にすべての燃料棒(注:たぶん制御棒の誤植)を抜いても、燃料棒の融解なしに、原子炉を安定した操業水準に落とすことができるほどの絶対安全性を持つこと」

——1956年サンディエゴでのGeneral Atomics社の研究会にて(『異星人伝説』)

を残したまま、研究の興味がスターウォーズの方に行ってしまったようだ。当然、この安全原子炉の黄金律は民生化、実用化のための最低基準だろう。テラーは、それに加え、安全のため原子炉は地下深くに造るべきだと言い残している。地震の巣の上に発電所を造るなんてストレンジラブ博士でさえ想定外なのである。

[お詫びと訂正:『社長がめったに語らない話』の第5章で安全原子炉の黄金律を引用する際、引用書の文字通りに「燃料棒」(2箇所)と打ち込んでしまった。そのうち最初の「燃料棒」は「制御棒」の誤植だろう。お気づきの読者もいると思うが、ここで訂正させていただく。もし私が原子力発電技術者だったら核爆発かメルトダウンを起こしていた可能性がある。お詫び申し上げます。]

テラー博士の安全原子炉のプロトタイプの1つがGeneral Atomics社のTRIGA(Reactor for Training, Research and Isotope Production from the General Atomic)である。これを設計したのが、テラーの教え子で同じくマンハッタンファミリーのヤングボーイであるフリーマン・ダイソンだ(『社長がめったに語らない話』第5章の項「テラーと原子力発電」の小型研究用原子炉TRIGA、あるいはウィキペディアを参照)。彼はイギリス空軍からアメリカに派遣された若手科学者の一人でもある。[注:ダイソンが、アメリカで学究生活を本格的に送るのは戦後からなので、マンハッタン計画に直接関わったということはなさそうだが、経歴から私は関わっていると信じている。いずれにしても、ハンス・ベーテやテラーの弟子として核エネルギーに関わるので、それを含め、「マンハッタンファミリーのヤングボーイ」と呼ぶが、実質的にさほど間違いではない。]

TRIGA原子炉は100kW程度は発電するが、電気を作ることが目的ではなく、その名の通りアイソトープ(同位体、中性子の個数が異なる元素)を造ることである。また安全と言うのは、「正常」に動いている時は負の反応温度係数を持つ設計になっているのでメルトダウンは起こらないということである。地震で建物自体が壊れるといった「異常」の際は話が違うはずだ。なお、TRIGAは20%の高濃縮度ウラン(軽水炉は2~5%)が燃料なので、コストがかかるせいか、1958年から始まった研究開発は1997年にプロトタイプ(TRIGA Mark x)のまま閉鎖された。

こうして見ると、原子力発電の科学技術は未だ基準未満のプロタイプに過ぎないものだと分かる。原子力発電推進派の人たちは他の再生可能エネルギーは実験段階に過ぎないと言うのだが、原子力発電はそれ以下である。

それだけはない、原子力発電から生まれる核廃棄物の処理は「自然の循環」「自然の浄化」ができないのだ。テラーは発電設備とともに核廃棄物を地下深くに埋めれば良いと考えていたようだが、仮にその地下発電・廃棄物保存設備が出来たとしても、その地下要塞の規模はほぼ幾何級数で大きくなるのは必然である。核廃棄物は溜まるばかりなのだ。いずれ施設が崩壊するか、そうでなくとすぐに電気代の稼ぎだけでは経済的に支えられなくなるのは目に見えている。そもそも次章で述べるように、循環に必要な「核破砕」「核変換」理論は完成しておらず、当然工学的実用どころではないのだ。

核エネルギーは、科学技術のみならず経済合理的な観点からも破綻しているということだ。いずれ誰かが借金を返すだろうということで今現在も借金を積み立てているだけだ。返済のめどは立っていない。いずれ「誰」かが借金の取り立てに来るのは確かだ。バーチャルなマネーなら増殖しても超インフレが起これば、バブル崩壊で済むが(数十年は傷が癒えないだろうが)、フィジカルな崩壊はそれでは済まないはずだ。

結局のところ、原子力発電の制御技術が安全無視で未完のままである最も大きな理由は、次の4つだろう。

①そもそも核エネルギーの平和利用は「月影」「密造酒」なのだ。マンハッタン計画で原爆開発に関わった多くの超頭脳たちは、このことを理解していたので、(例外を除き)核兵器廃絶や本来の研究の方へ向かい、核エネルギーの平和利用=発電に関心が向かなかった。

私の古い高校物理程度の知識では、元素名になっているラザフォード、アインシュタイン、ボーア以上の天才を知らない。彼らが核エネルギーの平和利用なんて夢物語だと言っているのに、科学に無知な私が彼らの言うことを信じない理由はない。

実際、彼らを否定できるもっと優れた物理学者が存在したのだろうか。核エネルギーの平和利用に孤軍奮闘したウィグナーでさえ最後は絶望し、人類は滅ぶと予言したのである。核戦争が起こらなくても、SFのようだが、宇宙から飛んでくる未知の中性子様の高エネルギー粒子や波が、世界中に何万とある核ミサイルの弾頭を通り抜け、中のプルトニウムに衝突したり捕獲されたりし一斉に過早核爆発を誘発することだってあり得る。「SFなんて」と上から目線の人もいるが、現実のものとなることも多い。原子爆弾もH・G・ウェルズのSF『解放された世界』から生まれているのだ。

本書では元素記号の名前になった科学者を上の3人のほかにも5人紹介している。キュリー夫人、リーゼ・マイトナー、フェルミ、ローレンス、シーボーグである。彼らのその後をごく短くたどってみよう。

キュリー夫人は除くとして、リーゼ・マイトナー叔母さんは戦後ハーンとノーベル賞や戦争責任で一悶着があったものの隠居生活に入った。

フェルミは前述の通りである。

ローレンスは自分の城、ローレンス・バークレー国立研究所で研究生活に入ったが、核エネルギーに関する貢献はないようだ。ちなみに、この研究所から輩出したノーベル賞受賞者たちも核エネルギーに直接関連する受賞はない。錬金術師E・マクミランは師のあとを継いでこの研究所の副所長・所長を勤めているが、ノーベル賞受賞はその勤務前である。一方、核エネルギーを主たる研究テーマとしているオークリッジ研究所のノーベル賞受賞者は不明である。ちなみに、似た名前で、ローレンス・リバモア国立研究所があるが、そこではテラーがさらに危ない研究を続けていた。

シーボーグは相変わらず新元素の創造に関心があり、周期表の構造を変えるほど新元素を造ったが、核エネルギーには全く無関心だ。最近私が読んだ小説では、1980年代シーボーグはビスマス(蒼鉛、Bi)から金を造る錬金術に成功したことになっている。当然その金には経済合理的価値はない。

元素名科学者はいずれも核エネルギーの平和利用には関心がなく、なんの貢献もないのである。

②原爆開発同様、核エネルギーの平和的利用を目的とするミッションインポッシブルチームを結成し、リソース——人、もの、金、時間——を投入できなかったこと。本当はやらなければならなかった第2次マンハッタン計画ができなかったのである。

マンハッタン計画を実行した史上最高のミッションインポッシブルチームが去った後、元素記号科学者が誰もいない残されたオークリッジ研究所の頭脳群程度では、核エネルギー平和利用のための科学は(今のところ)駄目だったのだ。オークリッジ研究所では、未だ「核破砕と核変換」(後述)を最大テーマとして研究中だ。

元素記号科学者たちは核エネルギーの平和利用は無理だということが分かっていたし、当時エネルギー枯渇の問題は意識されず、モチベーションもなかった(アベルソンが別の視点からエネルギー問題を意識するのはだいぶ後だ)。だがもし、マンハッタンチームが引き続き、核エネルギーの平和利用の研究開発を行えば、放射線の無害化だって、万に一つ可能だったかもしれないが、その場合でも問題がある。それは次節「核破砕と核変換」で述べる通りである。

③原子力発電所は、安全を重視しない軍の前線司令官のマインドによって軍事エンジニアリングとして実現されたこと。武闘派の大将軍に異議を申し立てるのは相当勇気がいった。

潜水艦の原子炉=軽水炉が、民生用として発電所に転用された。責任ある科学者はこれが危険だと分かっていても、分かりやすい話、相手が恐いので口をつぐんだのである。それは『博士の異常な愛情』に登場するおそろしげな将軍たちを見れば納得できよう。あるいはまた、ソ連のランダウがなぜ大嫌いなスターリンに従ったのか想像してみるとよい。彼は共産主義の未来を信じドイツから帰国したのだが、すぐスターリンの現実に絶望し、モスクワで反スターリンのビラを配って逮捕され、牢屋に入れられていたのだ。その彼がスターリンのパワーに従ったのである。

そしてその後、核エネルギー関係者は科学ではなく工学として安全だと自ら信じるようになった。アトム教の最高司祭ワインバーグの言葉を再掲しよう。

「安全性はあくまで工学上の問題であって、それがいずれ解決してくれるものと誰もが信じたのであった。」

安全は科学で解決済みで工学の問題であると信じたこと、いずれ誰かが解決してくれると信じたこと、これが安全神話の神話たる所以である。

核エネルギーは軍事技術であって、民生技術としては未完であるということだ。

もう1つの要因は原子力発電のエネルギーコントロールに関する直接の危険ではなく、副作用④である。これは②に関連するかもしれないが、元素記号博士たちの予言が現実になったということである。そもそも原子の理解をどこまで深めればよいのだろうか? 10nメートルモデルで、n = −13で原子核、−15(1フェルミ)で素粒子レベルだった。−20程度でよいのだろうか? それともボーアの予言「対象に関する理解が深まるほど目標は遠のく」の通りなのだろうか?

④原子力発電から生まれる核廃棄物の処理は「自然の循環」「自然の浄化」ができない。

以下の核破砕と核変換ができないので、核廃棄物は溜まるばかりである。

大昔日本が何度も遷都した理由は、人間の排泄物や産業廃棄物が溜まり過ぎて住民がげんなりし都を捨てたのだ(環境破壊の四方山話)。核廃棄物が溜まり過ぎてげんなりしたからといっても、今度は逃げる場所はない。

核破砕中性子源は大電流陽子加速器と重金属の核破砕ターゲットで構成され、加速器からの高エネルギー粒子を原子核に衝突させて、大量の中性子を発生させる核破砕反応に基づく中性子源で、生命科学研究や物質科学の革新および高レベル放射性廃棄物処理技術の高度化を目標に開発が進められている。一例としては、原子力発電の結果生み出される長い半減期の放射性核種を、短い半減期にする(核変換という)技術を実験するため加速器と未臨界炉を一体化して核変換するシステムの設計が進められている。加速器から得られる高エネルギーの陽子ビームをターゲットと呼ぶ原子核(液体化した鉛ビスマス)に当て、大量の中性子を発生させ、それにより未臨界炉心の燃料中の長寿命核種を核変換させ、短寿命化する技術開発が行われている。

——高度情報科学技術研究機構ホームページより

放射線を発する核分裂生成物1個1個に高速粒子をぶつけて破壊し、さらに半減期を大幅に短縮できるかもしれない。これが核破砕と核変換である。ただし現在の技術力では過早核爆発を起こす軽水炉産のプルトニウム240Puから、中性子1個分しか違わない、大好きな原爆用の239Puが造れるくらいだろう。核破砕や核変換よりずっと簡単で、実行したくなりそうではないか?

将来新たに元素記号となるかもしれない科学者(残り枠わずか3)がこの理論を十分解明し、工学技術として利用できるようになったとしても、とんでもないコストがかかるだろう。例えば、各原子力発電所ごとにCERN(欧州原子核研究機構)に匹敵する施設を併設するようになるはずだ。核廃棄物用地下施設の建造・維持同様、電気代の稼ぎではペイしないだろう。

USACEが建造し、ローズが「獣」と呼ぶウラン濃縮プラントは、ボーアが「一国丸々製造工場」という比喩に相応しいものだったが、今度は電力のために「地球丸々製造工場」が必要な所以である。これでは経済合理的に無価値である。錬金炉から造ったシーボーグの偽金Auは経済価値はなくともマニアにとって価値はあり得る。ただしその時は偽金証明書(信用)が必要だ。原子炉が副作用で発生するエネルギーは不可視かつ無形なので、マニアにとってもたぶん経済価値はない。

つまるところ、原子力発電は商用技術としては、科学的な安全性のみならず経済的な裏付けにも欠ける、全く未熟な技術だ。

現在では原子力発電よりもっと有効、確実、安全、経済合理的な代替電力はいくらでも考えられるはずだ。蓄電や、場合によっては節電だってあり得る。

最初に戻ろう。なぜ人類はエネルギーを求めるのか?

初めに言(ことば)があった。言は神と共にあった。言は神であった。

——新約聖書、ヨハネの福音書の冒頭

申(もうす)。稲妻(電光)の形。右と左に光が屈折している形を縦線の横に並べて申の形となった。稲妻は天にある神がその威光をあらわした形である、神の発するものであると考えられたから、「かみ」の意味となり、申は神のもとの字である。

——白川静『常用字解』「申」より

mediaはmediumの複数形。mediumは神意は霊媒が伝えるの意味。

——『語源で読み解く英単語(CD-ROM版)』

省エネ、節電などやっていたら経済成長ができないって? 経済成長をありがたがっているようだが、では、あなたは経済成長の定義をご存知なのだろうか? 有名なマクロ経済学の本の定義を再び挙げておこう。

国内総生産(GDP)

ある国内で一定期間(通常は1年間)に市場向けに生産された、すべての最終財・サービスの総貨幣価値

——『ステグリッツ入門経済学』

この本には「財」の元の英単語が併記されていなかったので別のところで調べると、「財」は英語の"goods and services"または"service-goods continuum"の訳らしい。したがって「財・サービス」という日本語は変なので、以下、「サービス-商品連続体」または単に「財」と呼ぶ。すると正しい定義は「GDPとは財の貨幣価値」になる。なお、財とマネー(貨幣)の関係は、正に電子の流れと電流の関係がメタファーになる。電子の流れが財で、その逆方向の流れが電流=マネーである。本当のところ、私にはどっちが実体なのかよくわからないが。(正直に言うと、私は電流と電子の流れの話もよく分からない。電流と電子の流れの話では時間が私にはさっぱり分からなくなる。)

ところで価値とは自身の実世界モデル要素の評価値(射影値)のことだ。価値にはエッセンシャルな価値とアクシデンタル価値がある。エッセンシャルな価値は自分にとって存在そのものに価値があるもので、一方、アクシデンタルな価値は、他人が決める価値や、ユーティリティー(効用)、アトリビュート(属性)の価値のことである。なかでも貨幣価値はアクシデンタル価値の代表だ。物価や為替の変動を見れば分かる。誰か知らない他人が決めて、しかも揺れ動き続ける。

以前私は素朴にも個人や企業といった経済主体の純利益(所得)が増えるのが経済成長だと思っていた。だが最近になって出版社の社長から見ればトンデモナイ定義であることが分かった。経済成長はGDPが増えることだが、上のGDPの定義は、出版(電子出版ではない昔ながらの出版)にたとえれば、

「本の値段」×「製造部数」の総和

(これにサービスの値段×回数を足すのが正式な定義。電子出版ならこれらもサービスの範疇)

である。出版社は、まさに最終財である本をどんどん出版(製造、生産)していけば経済成長するのである。実際は、ご想像の通り、経常利益ならぬ返品や在庫の山が成長することになる。極論すれば、サービスも「看板を掲げた時点」で客が来なくともGDPに貢献することになる。一体全体、経済成長するものは「何もの」なのだろうか?

これがみなさんが大好きな経済成長の実体だ。経済学とは修辞学の1つの別名である。(なお、修辞学は言い過ぎ、と思われたら下記注意をご参照。)

注意:私はこの経済学の本を辞書的に読んでいて、断片的に開いているので視野が狭い。もう少しだけスパンを広げてみる。

『スティグリッツ入門経済学』には引き続き同値なGDPの定義が2つ出てくる。1つは

「GDP=消費+投資+政府購入+輸出−輸入」

であり、もう1つは

「GDP=賃金+利子支払い+間接税+減価償却+利潤」

である。長い解説を読むと、確かにこの2つ定義は同じ事象を違う側面ーー最終材アプローチと所得アプローチーーから見たものと得心できるが、一方で、最初のシンプルな定義とは全く無関係に思える。スティグリッツには、「財の行き先」を考えれば、それはわかると記してあるだけだからだ。財(本)の行き先は、読者か倉庫(書店含む)かあるいは断裁であるし、なぜ政府や輸出入が突然出てくるのかは理解のらち外である。シンプルな最初の定義と2番目、3番目の定義の同値性を理解することは社長の知的レベルを超えている。

GDPモデルに潜在している「財の行き先」という言葉に大胆な仮定が含まれているようだ。間違っているかもしれないが、その仮定を想定してみよう。ただし、想定外だったらご免なさいである。ミクロ経済学に続いてマクロ経済学も落第だ。

①生産したものはすぐさま全部売れる、あるいはサービスの看板を掲げただけで客がつく、つまり財はすぐ流れ、移動すると仮定。

②会社員、公務員などを含む消費者、企業と呼ぶ生産者、および政府は、別の機能を持つブラックボックス=関数で、それぞれ財の入力(企業の場合、投資と呼ぶ)に対して、消費者はゼロを、生産者はプラスアルファ(財の創出)を、政府は入力に等しい出力を(分配して)出すと仮定し、財の行き先つまり受け口はこの三者および外部の輸出入(の差)になるという訳である。

①の仮定は全くバーチャルで、社長にはフィジカル=身体感覚的に理解不能だということである。②にしても、GDPの関数因子は(輸出入合計を除いて)マイナスはなく、ゼロかプラスを出力すると仮定しているが(そもそも財の定義にマイナス要素はない)、マイナス出力だって大いにあり得るだろう。つまり、廃棄物であって、価値あるリサイクルができないものがその例である。あるいは政府関数は入力以下の出力(マイナスさえ含む)を簡単に出しそうである。もともとGDPの各アクターは関数ではなくオートマトンであろう。

もっとも、スティグリッツにも個人の所得と国民所得は「やや異なっている」と書かれている。

実際、3番目の定義では、経済成長であなたの所得(賃金)が増えるというGNP因子は、5つの因子のうちの1つにしか過ぎない。GNPが増えても、その原因はあなたの所得向上が寄与したものではない可能性は高いのである。税金を上げてもGNPは増える。つまるところ、経済成長はあなたが豊かになることを保証をするものではないということである。

経済成長という「言葉」をありがたがっても無意味だという私の結論とほぼ同じになった。私の見解がノーベル経済学賞受賞者のお墨付きを得たというものである。

スティグリッツは「情報の経済学」で2001年ノーベル経済学を共同受賞した、とこの訳本は紹介している。だが、ご存知だろうか、ノーベル経済学賞は存在しないのだ。正式名称は「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞」である。権威付けのためノーベル賞と偽称(今なら誤表示か)しているのである。[設問:では、なぜ正さないのだろうか?]

マネタ教信者には認めたくないかもしれないが、ノーベル経済学はイグ・ノーベル賞と仲間なのだ。実際、この2つは創設理由や審査員、審査基準等を考えると全く同格である(私は両者の価値を評価している)。違うのは受け取るもの、つまりマネーだけである。もちろんこの差は重要だと認めるのはやぶさかではない。

ここで言いたいことは、言葉が「言霊」であるのは日本人だけではなく、それがシンボリックマジックとなり一人歩きしバーチャルな力を持つのは人類共通だということだ。それを、経済成長とノーベル経済学賞という言葉を例に取って説明したのである。

結局のところ、原子力発電はピラミッドや大神殿を造りたいという信仰、あるいは新興宗教なのである。宗教にとって「言葉」のみならず、大神殿や犠(いけにえ)の祭壇は不可欠である。これは『社長がめったに語らない話』『カオスと情報とインテリジェンス』で解説済みである。

ただし、原子力発電(マネタ教アトム派)を新興宗教と呼ぶのは間違いかもしれない。アメンホテプ4世を引き継いだモーセの一神教より、こっちの宗教の方が本流で由緒正しいのかもしれない。なにしろ、マネタ教アトム派は科学だと信じているのに、実際はシャーマニズム、トーテミズム、アニミズム、偶像崇拝やらの要素がいっぱいあるのだ。

最後に、普通は問わない設問とその答えを挙げておこう。

演習問題9.2 マネーも宗教も信じること、あるいは信じたいことだ。特に現代人であるあなたはマネーの何を信じ、またなぜ信じているのか?

答え:素因数分解が難しいと信じられていること。リーマン予想でさえまだ解けないから。

[この設問の意味や、この答えが何を言っているのかさっぱり分からない人は大いに勉強する必要があるということである。『社長がめったに語らない話』『カオスと情報とインテリジェンス』を勧める。]

本書は、この後、数学者スタニスワフ・ウラムの話やノイマンが核兵器からその運搬手段へ関心が移っていく話を続けるつもりだったが、止めた。ただし、「悪魔博士」フォン・ノイマンのその後を超簡単に記し、ウラムについてはウィキペディアをコピペしておく。

ノイマンは脳腫瘍で1957年に亡くなる直前まで原子力委員会委員、大陸間弾道ミサイル委員会委員長としてアメリカのすべての核政策にコミットしていた。つまり彼が、ちょっと前まで敵国だった日本に対して軽水炉の建造を勧めたのだ。ちなみに、現在でもアメリカから軽水炉建造を勧められている国もある。

日本との悪縁をさらに述べれば、ノイマンは科学者(数学者)として原爆を完成させただけでない。その投下地を広島と小倉に決定した当事者の一人だ。アメリカは原爆の威力を知るために通常爆弾を落とさないで「取っておいた」都市がいくつかあった。例えば京都もその1つだったが、それら候補都市の中から広島と小倉を選んだ。数学者あるいは普通の人間ならそんな決定に関与したいと思わないものである。そのうえ彼は最大効率の良い投下法をパイロットに教えている。なお、プルトニウム爆弾投下のため小倉に向かった爆撃機は、小倉が悪天候だったので投下を諦めた。だが、その帰途たまたま雲の晴れ間から長崎が見えた。重いファットマンを搭載し燃料が心配になってきた機長はここに爆弾を落とした(捨てた)のであった。これはノイマンの想定外の出来事だった。想定外は日本人が責任を回避するためによく使われるが、ここでは本当に想定外である。

スタニスワフ・ウラムについては自伝を読むのが最適だ。ノイマンのみならず、フェルミ、テラー、オッペンハイマーらとの個人的な付き合いも分かり、歴史の真実を知ることができる。だがこの本は既に絶版だ。ウィキペディアから転載しておく。

スタニスワフ・マルチン・ウラム(Stanislaw Marcin Ulam, 1909-1984)

ポーランド出身のアメリカで活躍した数学者。数学の多くの分野に貢献しており、また水爆の機構の発案者としてその名を残している。

ポーランド、リボフ(現ウクライナ、リヴィウ)のユダヤ人家庭に生まれ、リボフ工科大学にてカジミェシュ・クラトフスキとステファン・バナッハに数学を学ぶ。

在学中はバナッハと共同で測度論に関する研究を行い、1933年に博士号を取得。1935年にはフォン・ノイマンに招かれてプリンストン高等研究所を訪れる。1938年にはハーバード大学を訪れ、1939年に再びポーランドに戻るが、第二次世界大戦前夜にポーランドを兄弟と共に脱出する。残りの家族はホロコーストで亡くなったとされる。

1940年、ウィスコンシン大学助教授に就任。1943年からはフォン・ノイマンの招きで原爆開発のためのマンハッタン計画に参加。戦後も引き続きロスアラモス国立研究所にて水爆開発に携わり、エドワード・テラーとともに、水爆を爆発させるための基本機構を創案。これは現在、「テラー=ウラム配置」と呼ばれている。また、核爆発を宇宙ロケットの推進力に利用しようとする「オリオン計画」も彼の発案によるものである。1965年以降はコロラド大学教授を務め、没するまでその地位にあった。

ウラムの業績は集合論、測度論、トポロジー、エルゴード理論等、多岐にわたっており、いわゆる「モンテ・カルロ法」を導入したのも彼である。なお、弟に歴史学者のアダム・ウラムがいる。自伝“Adventures of a mathematician”(東京図書の邦題は『数学のスーパースターたち』)も有名。

[ウィキペディアより少し改変]

アブダクション:仮説を立て検証すること。モデリングと同義語。インダクション(帰納)、ディダクション(演繹)と並ぶ思考メソッドの1つ。「正解」が演繹や帰納で求められない時に使う。現代日本人に一番求められる思考メソッド。

オートマトン:自動機械、自動人形のこと。オートマトンは函数=ブラックボックスに似て、入力に対して出力を出すのだが、これは外界と相互作用があって、外界の影響により自分自身も変化するので、同じ入力に対して出力が変わるのが普通だ。一方、ブラックボックスは機能で、同じ入力に対して出力はいつも同じである。なお、マトン(maton)はマインド(mind)、オート(auto)は生む、増やす(aug)から来ていて、オートマトンの本来の意味は「自ら考えて動く」である。

再帰(リカージョン):ある思考操作を自分自身へ繰り返すこと。

システム:「システムはシステムからなる」と再帰的に定義されたもの。ツリーまたはモデルと同義語。システムは外延=集合化によって作られた何かである。このことから「システムとはものの見方である」(G・M・ワインバーグ)と定義できる。

語源はsy+stemで、syはsynthesisやsymphonyが意味する「統合」「調和」のことで、stemは「立つ」という意味である。つまり、システムとはみんな=構成要素全体で統合、調和し、全体で立って動くということである。

システムの構成要素が自己主張すると考えれば、これをサブシステムと呼ぶ。もしなんら自己主張しないと考えれば部品と呼ぶ。私はシステムの構成要素は自己主張するという立場を取るので、システムの概念はスーパーシステム、サブシステム、あるいはシステム境界=インターフェイスへと広がる。境界はフィジカルな実体とは限らないので「面」でも「線」でも「点」であってもよい。マシンは自己主張意識が欠ける部品からなるシステムである。マシンのサブシステム=部品は自己主張に欠けるので取り替え可能である。

本書ではエンジニアリングによる創造物=人工物=システムを、関数群であるという見方を取った。つまり、エンジニアリングとは関数群をコンカレントにしたりコンポジットにしたりしてある種の人工物を構築する知的営為である(私の頭の中にあるものは、電子回路素子から構成されるコンピュータシステムである)。concurrent、compositeのconやcomあるいはcoも「一緒に」「共に」という意味だが、少しだけsyより統合性、協調性に欠ける感がする。なお、コンカレントは「並行」と訳されることが多いが、本来は「みんなで一緒に流れる」あるいは「同じ方向に走る」の意味であり、一方、コンポジットは「合成」と訳されるが、もとの意味は「みんな一緒のところに置く」である。

射影:空間の切断。写像、マップ、あるいは関数とも呼ぶ。順序付き2項〈a, f(a)〉の集合。aはある集合=定義域Dの中を動き、それに応じて像f(a)は値域Rの中を動いて行く。ただし、事象aに対して像あるいは解釈f(a)は唯一である。なんのことかわからないかもしれないが、普通の関数と思ってよい。ついでに、aに対してf(a)が2つ以上あってもよいなら「関係」と呼ぶ。

チーム:比較的小規模な機能システム。もし「ステークホルダー」「ミッションとコミット」「リーダー」「メンバー」「マネージャー」「コーチ」という言葉の意味を知らないのなら、あなたが思っているチームは本当のチームではない。ちなみにメンバーとは体の器官のことだ。また、もしあなたが、マネージャーもディレクターもヘッドコーチもみな「監督」と呼んでなんの違和感を感じないなら、チームが何であるかは理解できない。たぶん、目に見えない悪霊に支配された「監督され好き」の精神風土のなかにいるということだ。じっと悪霊を見つめる「徳」の力が必要だ。

ツリー(木):外延を木構造で表現したもの。接ぎ木や枝狩りという思考操作が分かりやすく見える。システム、モデルと同義語。言語に関して、単語も文もテキストもツリー構造になっていることに気づくだろうか(辞書、構文、目次構造等を見よ)。つまり、言語あるいは記号の実体はツリーなのだ。ツリーの名前と本体を意識する時、前者を記号、後者を記号樹と呼ぶこともある。始まりノード(葉)となる記号を無定義語と呼ぶ。ネットワーク構造も再帰を許したツリーと見なせる。本当に頭のいい人は、頭の中をよりツリー構造化できる人のことである。そうでもない人はネットワーク構造(スパゲッティ構造)になっている。

なお、treeは「堅い樫の木」のことで、truth(真実)、trust(信頼)と同根である。

メディア(メディウムの複数形):媒体の意だが、語源は「神意を伝える霊媒師たち」である。現代のメディアは、極く狭く言えば、新聞やテレビなどのマスメディア、つまりマスコミのことだ。出版者の私も異端の同類である。ちなみに、メディアに相当する日本語を挙げれば、「ふ、かんなぎ(巫)」である。邪馬台国の卑弥呼や恐山のイタコの巫女、すなわち神に仕える人=巫祝のことである。現代メディアの一番典型的かつ字義通りに分かりやすい実例は、たぶん日本のマスコミだろう。太平洋戦争が終わる前までは天皇がまさに第1位の神、軍が第2位の神だし、敗戦後はアメリカが第1位の神、第2位の神が官僚と大企業である。現在の天皇の順位は微妙に揺れるように見える(実際、天皇は乙巳の変(大化の改新)以後二重らせんの存在だ)。メディアは多神教なのだ。いくらでも神を創造できる。なお、「お客様」は神かもしれないが、一般の「民」は神ではない。偶然にも漢字文化圏でも、「民」とは神に仕えさせるために目に針を刺し、見えなくした人々のことである(白川静)。

メディアコントロール:言葉や記号による呪術あるいは魔術=シンボリックマジックのこと。誘導モデルより神秘的な定義で、いいだろう。メディアは、神と民の間にあって、神の言葉「神託」を「民」に伝えるのが仕事だ。なにしろ聖なる神は普通の民にとってアンタッチャブルかつ不可視だからこれができるのはメディアだけだ。最近では脱感作によるコントロールが一般的。

メタ:「超」と訳されるが、ある事象、空間を「上から」見るという感覚である。この本では外延操作で次々と作られていくパワーセットのランクのことである。ある空間の関数空間をメタ空間と見なす(ただし数学者がこのように言っているのは聞いたことがない)。例えば、22は4ではなく2から2への関数の集合、実数空間Rは自然数の集合ω= {0, 1, 2, ...}のメタ空間2ωから2 = {0, 1}への関数の集合)で、実数Rのメタ空間は実関数の関数空間Rωである。…(続く)。

一方、メタモルフォーゼやメタファーのメタは「変える」である(ファーは運ぶである)。

関数空間をメタファーとすると、いろいろな表現ができる。例えば、「メタの視点」「メタランクが1つ上」「ある人がゲームの必勝戦略を知っていて勝っていたのだが、他の多くの人がこの方法を知るようになると、この戦略は必勝ではなくなり、別のメタの必勝戦略が必要になる」など。

モデル:実世界の切断面、あるいは低次元化したもの。バーチャルな世界である。順序付き3項〈事象a、解釈I、記号<a>〉の集合。ツリー、システムと同義語。実世界を解釈Iで人間の頭の中に射影したもの。"mo"の意味は「動き」である。modelは主に自然の動き方に関するものであり、moralは特に人の動きに関するものである。

なお、特にモデルの動き、働きを意識する時にはシミュレーション(類似)と言うこともある。シミュレーションの基盤となるモンテ・カルロ法は、ウラムがノイマンとのドライブの最中思いつき、車中二人で議論した結果出来上がったものだ。非線形現象の実験が大好きなノイマンは「科学とはモデルを造ることである」と言っている。科学モデルはツリー構造になっている。私たちに縁のあるビジネスモデルや誘導モデル(プロパガンダ)は、ツリー構造にまで行かず、ネットワーク構造止まりだろう。

ユニバース(universe):フィジカル世界。実世界。uni(1つ)+verse(回る/向く)→一回り→全方位→宇宙、全世界という意味。

ワールド(world):バーチャル世界。実世界モデル。wer(力のある人)+old(年輪)→人の男が見てきた世界、人間の世界、社会だ。

以下の参考文献は本書だけでなく、『社長がめったに語らない話』と『カオスと情報とインテリジェンス』で取り上げた話題に関係した書籍も含まれている。

- 『Dictionary[Macintosh付属ソフト]』

- 『Elements of Numerical Analysis[CD-ROM付]』:Ryoichi Takahashi(エスアイビー・アクセス発行)

- 『Intoroduction to Axiomatic Set Theory』:Tacheuti, and W. M. Zaring(Springer-Verlag発行)

- 『Let over Lambda』:ダグ・ホイト(タイムインターメディア訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『MMIXware——第三千年紀のためのRISCコンピュータ』:D・E・クヌース(滝沢徹訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『Nシステム』:富澤 昇(準備中)

- 『POWERS OF TEN——宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅』:フィリップ/フィリス・モリソン著(村上陽一郎・公子訳、日経サイエンス社発行)

- 『The Art of Computer Programming』:ドナルド・E・クヌース(有澤誠・青木孝・和田英一訳、アスキー発行)

- 『The Cult of Mac』:リーアンダー・ケイニー(林信行監訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『TSPiガイドブック』:W・S・ハンフリー(秋山義博監訳・JASPIC TSP研究会訳、翔泳社発行)

- 『アーサー王伝説』:アンヌ・ベルトゥロ(松村剛監修、創元社発行)

- 『赤い盾——ロスチャイルドの謎、上下』:広瀬隆(集英社発行)

- 『アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない』:町山智浩(文藝春秋社発行)

- 『ある数学者の生涯と弁明』:G・H・ハーディー(柳生孝昭訳、シュプリンガー・フェアラーク東京発行)

- 『暗号解読——ロゼッタストーンから量子暗号まで』:サイモン・シン(青木薫訳、新潮社発行)

- 『意味論的転回——デザインの新しい基礎理論』:K・クリッペンドルフ(小林・川間・國澤・小口・蓮池・西澤・氏家共訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『異星人伝説:20世紀を創ったハンガリー人』:マルクス・ジョルジュ著(盛田常夫訳、日本評論社発行)

- 『一神教の誕生——ユダヤ教からキリスト教へ』:加藤隆(講談社現代新書)

- 『一般システム思考入門』:G・M・ワインバーグ(松田監訳・増田訳、紀伊國屋書店発行)

- 『イギリス東インド会社——軍隊・官僚・総督』:浜渦哲雄(中央公論新社発行)

- 『イグ・ノーベル賞』:マーク・エイブラハムズ(福嶋俊造訳、阪急コミュニケーションズ発行)

- 『色の名前で読み解く日本史』:中江克己著(青春出版社発行)

- 『うさぎの島』:イエルク・シュタイナー/イエルク・ミュラー(おおしまかおり訳、ほるぷ出版発行)

- 『宇宙をかき乱すべきか——ダイソン自伝』:フリーマン・ダイソン(鎮目恭夫訳、ダイヤモンド社発行)

- 『エヴェレスト初登頂の謎——ジョージ・マロリー伝』:T・ホルツェル/A・サルケド(田中昌太郎訳、中央公論社発行)

- 『エニグマ・コードを解読せよ——新証言にみる天才たちのドラマ』:マイケル・パターソン(角敦子訳、原書房発行)

- 『エリオット詩集』:(上田保・鍵谷幸信訳、思潮社)

- 『エリザベス 上下』:クリストファー・ヒバート(山本史郎訳、原書房発行)

- 『億万長者はハリウッドを殺す、上・下』:広瀬隆(講談社発行)

- 『解析序説』:小林龍一・廣瀬健・佐藤總夫(ちくま学芸文庫)

- 『解放された世界』:H・G・ウェルズ(浜野輝訳、岩波文庫)

- 『カオスと情報とインテリジェンス、社長がめったに語らない話第8章』:富澤 昇(エスアイビー・アクセス発行)

- 『確率・統計入門』:(岩波書店発行)

- 『神はなぜいるのか?』:パスカル・ボイヤー(鈴木・中村訳、NTT出版発行)

- 『詭弁論理学』:野崎昭弘(中公新書)

- 『逆風に生きる』:中村彰彦(角川書店発行)

- 『キャッツ——ポッサムおじさんの猫とつき合う法』:T・S・エリオット(池田雅之訳、ちくま文庫)

- 『キリスト教のことが面白いほどわかる本』:鹿嶋春平太(中経出版発行)

- 『金と魔術——ファウストと近代経済』:H・C・ヒンスヴァンガー(清水健次訳、法政大学出版局)

- 『経済発展の生態学——貧困と進歩』:R・G・ウィルキンソン

- 『計算の理論』:M・デーヴィス(渡辺茂・赤攝也訳、岩波書店発行)

- 『ゲーデルの定理——利用と誤用の不完全ガイド』:トルケル・フランセーン(田中一之訳、みすず書房発行)

- 『元素図鑑』:セオドア・グレイ(iPadアプリ)

- 『原子爆弾——その理論と歴史』:山田克哉(講談社ブルーバックス)

- 『原子爆弾の誕生 上下』:リチャード・ローズ(神沼二真・渋谷泰一訳、、紀伊國屋書店発行)

- 『ケンブリッジのエリートたち』:リチャード・ディーコン(樋口稔訳、晶文社発行)

- 『権力の日本人——双調平家物語ノートI』:橋本治(講談社発行)

- 『項羽と劉邦の時代』:藤田勝久(講談社選書)

- 『語源で読み解く英単語(CD-ROM版)』(Electrodyne Corporation)

- 『コンピュータの数学』:Graham、Knuth、Patashnik(有澤・安村・萩野・石畑訳、共立出版発行)

- 『コンピュータ科学者がめったに語らないこと』:D・E・クヌース(滝沢徹・牧野祐子・富澤昇訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『ご冗談でしょう、ファインマンさんI』:ファインマン、大貫昌子訳、岩波書店発行

- 『算法少女』:遠藤寛子(ちくま学芸文庫)

- 『時間のない宇宙——ゲーデルとアインシュタイン最後の思索』:パレ・ユアグロー(林一訳、白揚社発行)

- 『実学・著作権——情報関係者のための常識(上、下)』:鈴木敏夫氏(サイマル出版会発行)

- 『実践的FPGAプログラミング』:D・ペレリン/S・ティボー(天野監修・宮島訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『シャーロック・ホームズの記号論——C.S.パースとホームズの比較研究』:T・A・シービオクス/J・ユミカ=シービオクス(富山太佳夫訳、岩波書店発行)

- 『社長がめったに語らない話』:富澤 昇(エスアイビー・アクセス)

- 『集合とはなにか、新装版』:竹内外史(講談社発行)

- 『囚人のジレンマ——フォン・ノイマンのゲームの理論』:ウィリアム・パウンドストーン(松浦俊輔、青土社発行)

- 『常用字解』:白川静(平凡社発行)

- 『新・ソフトウェア開発の神話』:ジョー・マラスコ(藤井拓訳、翔泳社発行)

- 『人体常在菌のはなし』:青木皐(集英社新書)

- 『新訂 徒然草』:吉田兼好(西尾・奈良岡校注、岩波文庫)

- 『秦の始皇帝』:陳舜臣(文春文庫)

- 『数学—その形式と機能』:S・マックレーン(彌永昌吉監修、赤尾・岡本訳、森北出版発行)

- 『数学のスーパースターたち——ウラムの自伝的回想』:スタニフワム・M・ウラム(志村利雄訳、東京図書発行)

- 『数学の20世紀』:P・オディフレッディ(寺嶋英志訳、青土社発行)

- 『数理論理学』:福山克(培風館発行)

- 『聖書——和文/新共同訳(和英対照)』(日本聖書協会発行)

- 『聖なるもの』:ルードルフ・オットー著、華園聡麿訳、創元社発行)

- 『選挙のパラドクス——なぜあの人が選ばれるのか?』:ウィリアム・パウンドストーン(篠儀直子訳、青土社発行)

- 『戦国策』:松枝茂夫、竹内好監修、守屋洋訳(経営思潮研究会発行、徳間書店発売)

- 『戦争における「人殺し」の心理学』:デーヴ・グロスマン(安原和見訳、ちくま学芸文庫)

- 『荘子』:松枝茂夫、竹内好監修、岸陽子訳(経営思潮研究会発行、徳間書店発売)

- 『素数の音楽』:マーカス・デュ・ソートイ(冨永星訳、新潮クレスト・ブック)

- 『スティグリッツ 入門経済学』:J・E・スティグリッツ、C・E・ウォルシュ著(薮下ほか訳、東洋経済新報社)

- 『スパイキャッチャー』:ピーター・ライト(久保田誠一訳、朝日新聞社発行

- 『スペイン無敵艦隊——エリザベス海軍とアルマダの戦い』:アンガス・コンスタム(大森洋子訳、原書房発行)

- 『スモール イズ ビューティフル』:F・E・シューマッハー(小島監訳・酒井訳、講談社学術文庫)

- 『荘子』(岸陽子訳、経営思潮研究会発行、徳間書店発売)

- 『ソラリス』:スタニスフム・レム( 沼野充義訳、国書刊行会)

- 『第三の波』:アルビン・トフラー(徳岡孝夫監訳、中公文庫)

- 『魂の重さは何グラム?』:レン・フィッシャー(林一訳、新潮文庫)

- 『チャートパターン パフォーマンスガイドブック[第2版]——統計分析データに基づいてパターンの識別からトレードの作戦までを解説』:トーマス・N・バルコウスキー著(パターン言語ラボラトリー訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『つきあい方の科学——バクテリアから国際関係まで』:R・アクセルロッド(松田裕之訳、ミネルヴァ書房発行)

- 『ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ』:D・M・ハリス/S・L・ハリス著(天野・鈴木・中條・永松訳、翔泳社発行)

- 『哲学小辞典』:粟田賢三・古在由重編(岩波書店発行)

- 『天才数学者はこう賭ける——誰も語らなかった株とギャンブルの話』:ウィリアム・バウンドストーン(松浦俊輔訳、青土社発行発行)

- 『杜甫詩注 第一冊』:吉川幸次郎(筑摩書房発行)

- 『殴り合う貴族たち——平安朝裏源氏物語』:繁田信一(柏書房発行)

- 『二酸化炭素温暖化説の崩壊』:広瀬隆(集英社新書)

- 『二十世紀数学思想』:佐々木力著(みすず書房発行)

- 『日本史の誕生』:岡田英弘(ちくま学芸文庫)

- 『人月の神話』:F・P・ブルックス,Jr.(滝沢・牧野・富澤訳、ピアソン桐原発行)

- 『博士と狂人——世界最高の辞書OEDの誕生秘話』:サイモン・ウィンチェスター(鈴木主税訳、ハヤカワ文庫)

- 『働かないアリに意義がある』:長谷川英祐(メディアファクトリー新書)

- 『ハッカーのたのしみ』:H・S・ウォーレン・ジュニア(滝沢・鈴木・赤池・葛・藤波・玉井訳、エスアイビー・アクセス発行))

- 『波紋と螺旋とフィボナッチ 数理の眼鏡でみえてくる生命の形の神秘』:近藤繁(秀潤社発行)

- 『バベッジのコンピュータ』:新戸雅章(筑摩書房発行)

- 『パラサイト式血液型診断』:藤田紘一郎(新潮選書)

- 『ピタゴラスの定理』:E・オマール(伊里由美訳、岩波書店発行)

- 『人はなぜ戦争をするのか エロスとタナトス』:フロイト(中山元訳、光文社古典新訳文庫)

- 『広瀬健の思い出』:(非売品)

- 『ファーブル昆虫記』:(奥本大三郎訳、集英社発行)

- 『ブルバキとグロタンディーク』:アミール・D・アクゼル(水谷淳訳、日経BP発行)

- 『プロパガンダ教本——こんなにチョろい大衆の騙し方』:エドワード・バーネイズ(中田安彦訳、成甲書房発行)

- 『放浪の天才数学者エルデシュ』:ポール・ホフマン(平石律子訳、草思社発行)

- 『墨子』:松枝茂夫、竹内好監修、和田武司訳(経営思潮研究会発行、徳間書店発売)

- 『墨攻』:酒見賢一(新潮文庫)

- 『万人の学問をめざして——倉田令二朗の人と思想』:倉田令二朗著作選刊行会(日本評論社発行)

- 『マニュファクチャリング・コンセント——マスメディアの政治経済学I、II』:ノーム・チョムスキー/E・S・ハーマン(中野真貴子訳、トランスビュー発行)

- 『マネー』:ジョン・K・ガルブレイス(都留重人監訳、TBSブリタニカ発行)

- 『マネー・ボール——奇跡のチームをつくった男』:マイケル・ルイス(中山宥訳、ランダムハウス講談社発行)

- 『「無限」に魅入られた天才数学者たち』:アミール・D・アクゼル(青木薫訳、早川書房発行)

- 『メタル・トレーダー―地球を売買する男たち』:A・クレイグ・カピタス (飯島 宏訳、新潮文庫)

- 『メディア・コントロール』:ノーム・チョムスキー(鈴木主税訳、中公新書)

- 『メディアとプロパガンダ』:ノーム・チョムスキー(本橋哲也訳、青土社発行)

- 『モーセと一神教』:ジークムント・フロイト(渡辺哲夫訳、ちくま学芸文庫)

- 『問題解決のための高速思考ツール』:D・ストレイカー(富澤昇訳、エスアイビー・アクセス発行)

- 『ヨーロッパ史における戦争(改訂版)』:M・ハワード(渡辺・渡辺訳、中公文庫)

- 『夜と霧——ドイツ強制収容所の体験記録』:V・E・フランクル(霜山徳爾訳、みすず書房)

- 『ライアーズ・ポーカー』:マイケル・ルイス(東江一紀訳、ハヤカワ文庫NF)

- 『梁塵秘抄』:後白河法皇編纂(川村湊訳、光文社古典新訳文庫)

- 『零の発見』:吉田洋一(岩波新書)

富澤 昇(とみざわ のぼる)

1976年 早稲田大学理工学部数学科卒業

1978年 同大学院理工学研究科数学専攻修了。理学修士

現 在 株式会社エスアイビー・アクセス代表取締役社長

主な著・訳書など

F. P. ブルックス,Jr.著『人月の神話 新装版』(丸善発行、共訳)

D. E. クヌース著『コンピュータ科学者がめったに語らないこと』(共訳)、デビッド・ストレイカー著『問題解決のための高速思考ツール』(訳)、中村嘉幸著『種の起源 ディクレアラー編1、2』(編集)、『社長がめったに語らない話 1+1は2か?』、『カオスと情報とインテリジェンス、社長がめったに語らない話、第8章』、JCBL監修『ミニブリッジで遊びながら身につくコントラクトブリッジプレイテクニック』(編集)(以上、SIBアクセス刊)